「仏教」という言葉は聞いたことがあるけれど、お葬式や法事の時にしか意識しない、という方は多いのではないでしょうか。

また、ご自身の家の宗派が何であるか、いざという時にわからなくて困った経験があるかもしれません。

この記事では、「仏教とは何か?」という基本的な疑問から、日本の仏教がどのように発展し、どのような宗派があるのかを、誰にでもわかるようにやさしく解説します。

仏教の考え方や歴史、そして各宗派の特徴を知ることで、これまで遠くに感じていた仏教が、より身近なものに感じられるはずです。

ご先祖様から受け継がれてきた大切な教えについて、一緒に学んでいきましょう。

仏教とは?わかりやすく考え方と特徴を解説

仏教と聞くと、少し難しくて堅苦しいイメージを持つかもしれませんね。

しかし、その本質は、私たちが日々の生活で感じる悩みや苦しみから解放されるための、とても実践的な「考え方」や「生き方のヒント」を示してくれています。

仏教は、単なる宗教という枠を超え、2500年以上もの長い間、多くの人々の心の支えとなってきました。

この章では、そんな仏教の基本的な教えや歴史、そして日本でどのように広まっていったのかを、わかりやすく紐解いていきます。

仏教の世界を少し覗いてみることで、あなたの日常が少し違って見えるかもしれません。

仏教の歴史と教え

仏教は、今から約2500年前のインドで、お釈迦さま(釈迦牟尼仏)によって開かれた教えです。

当時、王子として何不自由ない生活を送っていたお釈迦さまは、人が皆「老い」「病」「死」という避けられない苦しみ(四苦八苦)を抱えていることに深く悩み、その解決の道を探すために出家しました。

そして長い修行の末、35歳で悟りを開き、「仏陀(目覚めた人)」となったのです。

お釈迦さまが説いた教えの根本には、「四法印(しほういん)」という四つの真理があります。

それは、

- 諸行無常(しょぎょうむじょう):すべてのものは常に移り変わる

- 一切皆苦(いっさいかいく):この世のすべては苦しみである

- 諸法無我(しょほうむが):何一つとして固定的な実体はない

- 涅槃寂静(ねはんじゃくじょう):煩悩の火が消えた悟りの境地は静かな安らぎである

という考え方です。

私たちは、移り変わるものに執着し、自分という固定的な存在があると思い込むからこそ、苦しみが生まれると仏教では考えます。

この苦しみの原因を正しく理解し、正しい実践(八正道)を行うことで、誰でも苦しみから解放され、穏やかな心(涅槃)に到達できると説いているのです。

この教えはインドからアジア全域、そして世界へと広まり、多くの人々の生きる指針となりました。

仏教の考え方

仏教の基本的な考え方の中心には、「輪廻転生(りんねてんしょう)」と「解脱(げだつ)」という二つの大きなテーマがあります。

私たちは、死んだらすべてが無になるのではなく、これまでの行い(業・ごう)によって、次の世界に生まれ変わると考えられています。

これが輪廻転生であり、人間だけでなく、動物など様々な姿に生まれ変わりながら、苦しみのサイクルを永遠に繰り返すとされています。

仏教が最終的に目指すゴールは、この苦しみに満ちた輪廻のサイクルから抜け出すこと、すなわち「解脱」することです。

解脱とは、すべての煩悩や執着から解放され、二度と迷いの世界に生まれ変わることのない、穏やかで安らかな境地(涅槃)に到達することを意味します。

そのために、お釈迦さまは様々な教えを説きました。

例えば、すべての物事は様々な原因や条件が絡み合って成り立っているという「縁起(えんぎ)」の法則を理解することや、慈悲の心を持って生きることなどが挙げられます。

仏教は、神様のような絶対的な存在に救いを求めるのではなく、自分自身の行いと心の持ち方によって、自らの力で苦しみを乗り越えていく道を説いているのが大きな特徴と言えるでしょう。

日本仏教の歴史

日本の文化や思想に深く根付いている仏教ですが、その始まりは6世紀中頃にさかのぼります。

一般的には、朝鮮半島の百済(くだら)から、欽明天皇へ仏像や経典が贈られたことが公的な伝来とされています。

当初、 foreign の神様である仏教を受け入れるかどうかで、豪族の蘇我氏と物部氏の間で激しい対立がありましたが、最終的には蘇我氏が勝利し、仏教は国に受け入れられることになりました。

その後、聖徳太子が仏教を深く信仰し、政治の基本理念に取り入れたことで、日本での仏教の基礎が築かれました。

奈良時代になると、聖武天皇によって東大寺の大仏が造られるなど、仏教は国家の安泰を願う「鎮護国家」の思想と結びつき、大きく発展します。

平安時代には、最澄が天台宗を、空海が真言宗を開き、貴族社会を中心に仏教文化が花開きました。

そして鎌倉時代に入ると、法然や親鸞、日蓮、道元といった多くの宗祖たちが現れ、貴族だけでなく武士や庶民にも救いの手を差し伸べる新しい仏教(鎌倉仏教)が次々と誕生しました。

この時代に生まれた宗派が、現在の日本仏教の主流を形作っており、私たちの生活に深く関わっているのです。

じぞ丸

じぞ丸仏教は苦しみから解放されるための実践的な教えであり、時代と共に日本独自の発展を遂げてきたことがわかりますね。

日本仏教の各宗派の特徴と一覧

日本には数多くの仏教宗派が存在しますが、その多くは鎌倉時代までに開かれたものです。

それぞれの宗派は、同じ仏教という大きな枠組みの中にありながら、どの教えを重視するか、どのような修行を行うかによって、様々な特徴を持っています。

ご自身の家の宗派を知ることは、ご先祖様がどのような教えを大切にしてきたかを知るきっかけにもなります。

ここでは、日本の代表的な仏教宗派を取り上げ、それぞれの開祖、総本山、そして教えの核心部分をわかりやすく一覧でご紹介します。

それぞれの違いを知ることで、仏教の多様性や奥深さを感じていただけるでしょう。

天台宗

天台宗は、平安時代の初めに最澄(さいちょう)が開いた宗派です。

最澄は、遣唐使として中国に渡り、天台教学をはじめとする様々な仏教の教えを学びました。

帰国後、滋賀県にある比叡山延暦寺を総本山とし、日本独自の天台宗を確立したのです。

天台宗の最も大きな特徴は、「法華経(ほけきょう)」の教えを最も重要な経典としている点です。

法華経には「すべての人は平等に仏になることができる(一乗思想)」という教えが説かれており、天台宗はこの考えを根本に置いています。

また、天台宗は非常に総合的な仏教であることも特徴です。

最澄は、法華経の教えを中心に据えながらも、密教や禅、念仏など、他の様々な仏教の教えも積極的に取り入れました。

そのため、比叡山は「日本仏教の母山」とも呼ばれ、後に浄土宗を開く法然や、浄土真宗の親鸞、臨済宗の栄西、曹洞宗の道元、日蓮宗の日蓮など、鎌倉新仏教の多くの宗祖たちがこの比叡山で学んでいます。

修行方法も、座禅や念仏、山中を歩き続ける厳しい修行(千日回峰行)など多岐にわたります。

このように、一つの教えに固執せず、様々なアプローチで悟りを目指す懐の深さが天台宗の魅力と言えるでしょう。

真言宗

真言宗は、天台宗を開いた最澄と同じく、平安時代に空海(くうかい)、後の弘法大師(こうぼうだいし)によって開かれた宗派です。

空海も最澄と共に遣唐使として中国へ渡り、そこで「密教」という秘密の教えを学びました。

帰国後、和歌山県の高野山金剛峯寺を根本道場とし、真言宗の教えを広めました。

真言宗の最大の特徴は、この「密教」にあります。

密教とは、言葉だけでは完全に表現できない仏の深遠な教えを、師から弟子へと直接伝えていくものです。

真言宗では、宇宙の真理そのものである大日如来(だいにちにょらい)を本尊とします。

私たちを含むすべての存在は、大日如来の現れであると考えられています。

そして、「三密(さんみつ)」と呼ばれる身体(身密)、言葉(口密)、心(意密)の修行を通して、自分自身が大日如来と一体になること、つまり「即身成仏(そくしんじょうぶつ)」を目指します。

これは、この身のままで仏になることができるという教えです。

仏の姿や教えを絵で表した「曼荼羅(まんだら)」や、仏の真実の言葉である「真言(しんごん)」を唱えるなど、独自の儀式や修行法が数多く存在することも真言宗の大きな特徴です。

浄土宗

浄土宗は、平安時代の末期に法然(ほうねん)によって開かれた宗派です。

当時の仏教は、貴族のための学問的なものが中心で、厳しい修行を積まなければ救われないとされていました。

しかし、戦乱や災害が続き、多くの人々が不安な日々を送る中で、法然は「誰もが平等に救われる道はないか」と模索し続けました。

そしてついに、ひたすらに「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と念仏を唱えるだけで、阿弥陀如来という仏様の力によって、死後、苦しみのない極楽浄土に往生できるという「専修念仏(せんじゅねんぶつ)」の教えを見出したのです。

この教えは、難しい学問や厳しい修行が不要で、身分や性別、善人・悪人に関わらず、ただ念仏を唱えさえすれば誰でも救われるという画期的なものでした。

そのため、多くの民衆から熱狂的な支持を受け、日本中に広まっていきました。

浄土宗の総本山は、法然が最期を迎えた地である京都の知恩院です。

浄土宗の教えの根幹は、自分の力(自力)で悟りを目指すのではなく、阿弥陀如来の「すべての人を救いたい」という願い(本願力・他力)を信じ、すべてを任せて念仏を唱えることにあります。

そのシンプルさと、すべての人に向けられた優しさが、浄土宗の大きな特徴です。

浄土真宗

浄土真宗は、浄土宗を開いた法然の弟子である親鸞(しんらん)によって開かれた宗派です。

浄土真宗は、現在、日本の仏教宗派の中で最も多くの信者を持つ宗派の一つと言われています。

親鸞は、法然の「専修念仏」の教えをさらに徹底させ、独自の教えを確立しました。

その教えの核心は「絶対他力(ぜったいたりき)」という考え方にあります。

これは、極楽浄土に往生できるかどうかは、私たちの側の信心の深さや念仏の回数によるのではなく、すべては阿弥陀如来の計らいによるものだ、という考え方です。

浄土宗では、念仏を唱える「行為」によって浄土へ往生すると考えますが、浄土真宗では、阿弥陀如来を信じた瞬間に、すでに往生することは決まっていると説きます。

そのため、私たちが唱える「南無阿弥陀仏」は、往生するためのお願いではなく、すでに救っていただいたことへの感謝の気持ちの表れだとされています。

この「他力本願」の教えから、厳しい戒律や修行は必要なく、僧侶が結婚して家庭を持つこと(肉食妻帯)が許されているのも大きな特徴です。

また、「死は穢れではない」という考えから、お清めの塩を使わないなど、他の宗派とは異なる独自の習慣も持っています。

京都にある西本願寺(浄土真宗本願寺派)と東本願寺(真宗大谷派)が主な本山です。

時宗

時宗は、鎌倉時代の僧侶である一遍(いっぺん)によって開かれた、浄土教系の宗派です。

一遍は、全国を旅しながら布教活動を行ったことから「遊行上人(ゆぎょうしょうにん)」とも呼ばれています。

時宗の総本山は、神奈川県藤沢市にある清浄光寺(しょうじょうこうじ)で、通称「遊行寺(ゆぎょうじ)」として親しまれています。

時宗の教えは、浄土宗や浄土真宗と同じく、「南無阿弥陀仏」の念仏を唱えることを中心としますが、その捉え方に独自性があります。

一遍は、「南無阿弥陀仏」と書かれたお札(名号札)を配りながら全国を旅しました。

このお札を受け取れば、阿弥陀仏を信じているかいないかに関わらず、誰でも極楽浄土への往生が約束されると説いたのです。

これは「賦算(ふさん)」と呼ばれ、阿弥陀仏の救いがすべての人に無条件で与えられていることを示すものでした。

また、時宗を象徴するのが「踊り念仏」です。

これは、念仏を唱えながら太鼓や鉦を打ち鳴らし、喜びの中で踊るというもので、極楽往生が決定していることへの感謝と歓喜を表現するものです。

このように、全国を遊行して教えを広めるスタイルと、喜びにあふれた踊り念仏が、時宗の大きな特徴となっています。

臨済宗

臨済宗は、鎌倉時代に栄西(えいさい)によって中国から伝えられた禅宗の一つです。

禅宗とは、お釈迦さまの悟りの心を、座禅を中心とした修行によって直接体験することを目指す宗派です。

臨済宗は、同じ禅宗である曹洞宗と比較して、「看話禅(かんなぜん)」という修行スタイルに大きな特徴があります。

これは、師匠が弟子に対して「公案(こうあん)」と呼ばれる、論理的には解決できない禅の問題を出し、弟子がそれに答えるという問答形式の修行です。

弟子は、座禅を組みながらこの公案に精神を集中させ、通常の思考ではたどり着けない悟りの境地を目指します。

有名な公案に「隻手音声(せきしゅおんじょう)」、つまり「片手の拍手の音とはどのようなものか」というものがあります。

このような問いを通して、言葉や理屈を超えた直感的な知恵を働かせることを重視します。

臨済宗は、その厳しい禅風が武士階級に受け入れられ、鎌倉幕府や室町幕府の保護を受けて発展しました。

「臨済将軍曹洞士民」という言葉があるように、武家社会との結びつきが強かった宗派です。

日本に茶を伝えたのも栄西であり、茶道との関わりが深いことでも知られています。

曹洞宗

曹洞宗は、臨済宗と同じく禅宗の一派で、鎌倉時代に道元(どうげん)によって中国から伝えられました。

曹洞宗の教えの中心は、「只管打坐(しかんたざ)」という座禅のあり方にあります。

これは、何か特定の目的を持って座禅をするのではなく、ただひたすらに座るという行為そのものが、すでにお釈迦さまの悟りの姿である、という考え方です。

臨済宗が師との問答(公案)を通じて悟りを目指すのに対し、曹洞宗は、見返りを求めず、無心で座禅に打ち込むことを最も重要視します。

道元は、福井県にある永平寺を、瑩山(けいざん)は神奈川県にある總持寺を開き、この二つのお寺が曹洞宗の両大本山とされています。

曹洞宗では、座禅という特別な修行だけでなく、食事や掃除、挨拶といった日常生活のすべての行いを、仏の心で行うことが修行そのものであると考えます(行住坐臥)。

そのため、特定の権力者と結びつくよりも、地方の武士や一般民衆の間に静かに教えが広まっていったのが特徴です。

黙々と座ることを通じて、私たち一人ひとりが本来持っている仏の心に気づくことを目指す、それが曹洞宗の教えの神髄です。

日蓮宗

日蓮宗は、鎌倉時代に日蓮(にちれん)によって開かれた宗派です。

日蓮宗は、他の多くの宗派とは異なり、開祖である日蓮の名前がそのまま宗派名になっているのが大きな特徴です。

これは、日蓮の強烈な個性と、その教えが非常に独創的であったことを示しています。

日蓮宗が最も大切にする経典は「法華経(妙法蓮華経)」です。

日蓮は、数あるお経の中でも法華経こそがお釈迦さまの真実の教えであると位置づけました。

そして、その法華経の功徳すべてが「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」というお題目(だいもく)に込められていると説きました。

そのため、日蓮宗の信仰の中心は、このお題目をひたすらに唱えること(唱題)にあります。

お題目を唱えることで、誰でもこの世で仏になることができ、社会全体も平和な仏の国(仏国土)になると考えられています。

総本山は、日蓮が晩年を過ごした山梨県の身延山久遠寺です。

来世での救済だけでなく、現世での幸福を強く願う教えは、多くの人々の心を捉え、現代に至るまで篤い信仰を集めています。

融通念仏宗

融通念仏宗は、平安時代の後期に良忍(りょうにん)によって開かれた、日本の浄土教系の宗派の先駆けとも言える宗派です。

総本山は大阪市平野区にある大念仏寺です。

融通念仏宗の教えの中心には、「一人の念仏が万人の念仏に通じ、万人の念仏が一人に通じる」という独特の考え方があります。

これは、一人が称える「南無阿弥陀仏」の念仏の功徳は、自分だけのものではなく、すべての人々のためのものとなり、逆に、他のすべての人が称える念仏の功徳も、自分一人に集まってくるというものです。

つまり、自分と他人が念仏によって互いに力を融通し合い、結びついていると考えるのです。

この「一人一切人、一切人一人」という、自利と利他が一体となった「融通」の精神が、この宗派の最大の特徴です。

修行としては、毎日百遍の念仏を称えること(日課念仏)が中心とされています。

浄土宗や浄土真宗のように阿弥陀如来への絶対的な帰依を説くというよりは、念仏を称える人々のつながりを重視する点に、融通念仏宗ならではの教えを見ることができます。

この教えは、後の浄土系の宗派に大きな影響を与えました。

黄檗宗

黄檗宗は、江戸時代の初期に中国から来日した隠元隆琦(いんげんりゅうき)禅師によって伝えられた、日本三禅宗(臨済宗、曹洞宗、黄檗宗)の一つです。

隠元禅師は、当時の中国(明)の仏教様式をそのまま日本に伝えました。

そのため、黄檗宗は他の二つの禅宗と比べて、建築様式、仏像の姿、儀式作法、お経の読み方(黄檗唐音)などに、中国的な特徴が色濃く残っているのが大きな特色です。

総本山は、隠元禅師が京都府宇治市に開いた黄檗山萬福寺(おうばくさんまんぷくじ)で、その伽藍配置は中国の明朝様式を模して造られています。

黄檗宗の禅は、座禅だけでなく、念仏も取り入れる「禅浄双修(ぜんじょうそうしゅう)」というスタイルです。

これは、座禅による自力の修行と、念仏による他力の信仰を共に行うもので、明代中国の禅宗の特色を反映しています。

また、隠元禅師はインゲン豆やスイカ、孟宗竹などを日本にもたらしたことでも知られており、中国式の精進料理である「普茶料理(ふちゃりょうり)」も黄檗宗を通じて広まりました。

このように、宗教だけでなく、様々な文化を日本にもたらした点も黄檗宗の大きな功績と言えるでしょう。

日本の仏教には本当に多種多様な宗派があり、それぞれが独自の教えと魅力を持っていることがよく分かりますね。

「仏教」という言葉は知っていても、その教えや宗派について詳しく知る機会は少ないかもしれません。

ご家族のお葬式などで、急に自分の家の宗派を知る必要が出てきて戸惑った経験はありませんか?

また、仏教が私たちの生活にどのように関わっているのか、漠然とした疑問を抱いている方もいるでしょう。

この記事では、そんなあなたの悩みを解決するために、仏教の基本的な教えから日本の主な宗派の特徴まで、誰にでも分かるようにやさしく解説します。

仏教が生まれた背景や、宗派ごとの考え方の違いを知ることで、これまで遠くに感じていた仏教が、ぐっと身近なものになるはずです。

この記事を読み終える頃には、仏教の全体像がすっきりと理解でき、ご自身のルーツや日々の暮らしを見つめ直すきっかけが得られるでしょう。

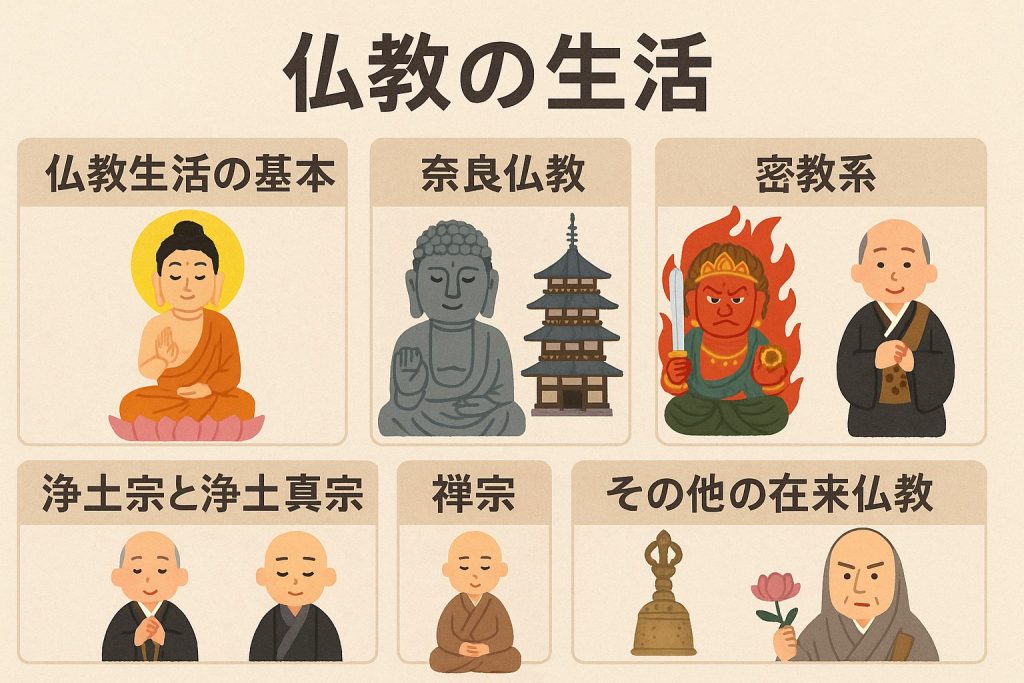

仏教の生活

仏教と聞くと、お寺での厳しい修行や難しいお経をイメージするかもしれません。

しかし、仏教の教えは、もともと私たちの日常生活をより良く生きるための知恵であり、決して特別なものではないのです。

仏教にはさまざまな宗派がありますが、それぞれが私たちの暮らしに寄り添う形で教えを説いています。

この章では、仏教が私たちの生活にどのように根付いているのか、具体的な宗派を例に挙げながら解説していきます。

仏教の基本的な考え方から、宗派ごとの特徴的な生活スタイルまでを知ることで、ご自身の宗派への理解が深まるだけでなく、日々の生活を豊かにするヒントが見つかるかもしれません。

仏教生活の基本 — 戒律と共生の実践

概要と理論

仏教における生活の基本は、「生きる苦しみから解放されること」を目指す実践の中にあります。

その中心となるのが「戒律」と「共生」という考え方です。

戒律とは、お釈迦様が定めた、心穏やかに生きるための生活ルールのことを指します。

例えば、「生き物をむやみに殺さない」「嘘をつかない」「盗みをしない」といった、人として守るべき基本的な約束事が含まれています。

これは単なる禁止事項ではなく、自分自身の心を乱す原因となる行いを避けることで、穏やかな状態を保つためのトレーニングなのです。

そして、もう一つの大切な考え方が「共生」です。

仏教では、すべての生き物や物事は、互いに関係し合って成り立っている(縁起)と考えます。

自分一人で存在しているのではなく、多くのものに支えられて生かされているという視点を持つことで、他者への思いやりや感謝の気持ちが自然と生まれてくるでしょう。

生活への応用

では、戒律や共生の考え方を、私たちの日常生活にどのように活かすことができるのでしょうか。

例えば、「嘘をつかない」という戒律は、正直であることで他人との信頼関係を築き、自分自身も心の負担を軽くすることに繋がります。

また、共生の考え方は、身の回りの人や物事を大切にする心へと発展します。

家族や友人に感謝の気持ちを伝えたり、物を最後まで大切に使ったりすることも、立派な仏教の実践と言えるでしょう。

日々の食事の前に「いただきます」と言う習慣も、食材となった命や、食事を用意してくれた人々への感謝を示す、共生の精神の表れです。

このように、仏教の教えは特別な修行の中だけにあるのではありません。

毎日のささいな心がけや行動の中に、その教えを活かす場面がたくさん隠されているのです。

仏教的な生き方とは、自分と周りの世界との調和を大切にし、心穏やかに日々を過ごすための知恵だと言えます。

一般的な僧侶・在家の違い

仏教を信仰する人々は、大きく分けて「僧侶」と「在家」の二つに分けられます。

僧侶とは、お寺に入り、専門的に仏道の修行に励む人々のことです。

彼らは厳しい戒律を守り、お経の勉強や瞑想、お寺の維持管理など、仏教の教えを深め、後世に伝えていく役割を担っています。

一般的に、お坊さんやお坊様と呼ばれる人々がこれにあたります。

一方、在家とは、社会の中で家庭や仕事をもちながら、日常生活の中で仏教を信仰する人々のことです。

つまり、多くの一般の人々がこちらに分類されます。

在家の信者は、僧侶のように厳しい戒律のすべてを守る必要はありませんが、日常生活の中でできる範囲で仏教の教えを実践します。

例えば、お仏壇に手を合わせたり、お墓参りをしたり、法事に参加したりすることも、在家信者にとって大切な仏教活動の一つです。

僧侶が仏教の専門家であるとすれば、在家の信者はその教えを実生活の中で活かす実践者と言えるでしょう。

補足/よくある誤解

仏教の生活に関して、いくつかの誤解があります。

例えば、「仏教徒はみな、肉や魚を食べない(菜食主義)」というイメージです。

確かに、一部の厳しい修行を行う僧侶や宗派では菜食が基本ですが、すべての仏教徒に強制されているわけではありません。

特に日本の多くの宗派では、命への感謝を忘れなければ、肉食を禁じていないのが一般的です。

また、「お葬式や法事だけが仏教」というのもよくある誤解でしょう。

もちろん、これらは仏教の重要な儀式ですが、仏教の教えの本質は、亡くなった方のためだけにあるのではありません。

むしろ、今を生きている私たちが、いかに心穏やかに、そしてより良く生きるかということを説く教えなのです。

日々の生活における心の持ち方や、他者との関わり方など、人生のあらゆる場面で活かせる知恵が詰まっています。

仏教は、特別な人のためのものではなく、すべての人々の苦しみを和らげるための、身近な教えであることを知っておきましょう。

奈良仏教(三論宗・華厳宗・律宗)

法相宗(ほっそうしゅう)

法相宗は、奈良時代に栄えた「南都六宗」の一つで、中国から伝わった非常に学問的な宗派です。

この宗派の最大の特徴は、「唯識(ゆいしき)」という考え方にあります。

唯識とは、「この世のすべての物事や現象は、自分の心が作り出した幻のようなものである」と考える教えです。

例えば、目の前にあるリンゴが「赤くて丸い」と感じるのは、リンゴそのものが絶対的にそうであるからではなく、自分の心(識)がそのように認識しているからだと説きます。

この教えを学ぶことで、私たちは物事の表面的な姿に惑わされることなく、その本質を見抜く力を養うことができるとされています。

法相宗は、いわば仏教の心理学とも言える分野で、人間の心の働きを深く分析していくのが特徴です。

そのため、実践よりも教理の研究が中心となり、「学問仏教」としての性格が非常に強い宗派でした。

現在、法相宗を主な宗派とする寺院は少なくなっていますが、奈良の興福寺や薬師寺がその大本山として、その教えを今に伝えています。

華厳宗(けごんしゅう)

華厳宗も法相宗と同じく、奈良時代に栄えた南都六宗の一つで、その教えは「華厳経」というお経に基づいています。

華厳宗の中心的な思想は、「すべてのものは互いに影響し合い、一体となって一つの世界を形作っている」という壮大な世界観です。

この宗派では、世界に存在する一つ一つの事象は、それぞれが独立しているように見えても、実は他のすべての事象と深く結びつき、重なり合っている(重々無尽)と考えます。

この教えを象徴するのが、奈良・東大寺の大仏様(盧舎那仏)です。

盧舎那仏は、この世界の中心にいる仏様であり、その周りにあるすべてのものが、この仏様の現れであるとされています。

つまり、道端に咲く一輪の花でさえも、宇宙全体と繋がっているという考え方です。

この壮大な視点は、私たちに個々の存在の尊さと、世界との一体感を教えてくれます。

東大寺は華厳宗の大本山であり、その教えは、後の日本の仏教にも大きな影響を与えました。

律宗(りっしゅう)

律宗も南都六宗の一つですが、他の宗派とは少し性格が異なります。

法相宗や華厳宗が教義の研究を主とする「学問仏教」であったのに対し、律宗は、僧侶が守るべき生活上のルールである「戒律」を正しく学び、実践することを最も重視する宗派です。

仏教が日本に伝わった当初は、正式な僧侶になるための制度が整っておらず、自称の僧侶が増えて社会的な問題となっていました。

そこで、正しい戒律を伝えるために中国から招かれたのが、鑑真和上です。

鑑真は、幾度もの苦難の末に来日し、僧侶になるための正式な儀式(授戒)を行うための場所として、奈良に唐招提寺を建立しました。

これが律宗の始まりです。

律宗の役割は、仏教教団の基礎となる規律を確立し、僧侶の質を維持することにありました。

そのため、特定の教義を深く追求するというよりは、仏教徒としての正しいあり方を実践することに重きを置いた宗派と言えます。

唐招提寺は今も律宗の総本山として、鑑真和上の精神を伝えています。

仏教生活への影響

奈良仏教の宗派は、主に国家の保護のもとで、学問や研究を中心に発展しました。

そのため、一般民衆の生活に直接的な影響を与えることは、後の時代の宗派に比べて少なかったかもしれません。

しかし、奈良仏教が築いた土台は、その後の日本仏教の発展にとって不可欠なものでした。

例えば、律宗が確立した戒律の制度は、仏教教団の根幹を支えるものとなりました。

また、華厳宗の「すべてのものは繋がっている」という壮大な思想は、日本人の自然観や物事の捉え方に、知らず知らずのうちに影響を与えている可能性があります。

私たちが、自然の美しさや季節の移ろいに心を動かされるのも、こうした仏教的な世界観と無関係ではないかもしれません。

さらに、法相宗のような学問的なアプローチは、仏教の教えを論理的に理解しようとする姿勢を育みました。

直接的な信仰の対象というよりは、日本仏教の知的・制度的な基礎を築いたという点で、奈良仏教は私たちの文化の根底に静かに息づいていると言えるでしょう。

密教系 — 天台宗と真言宗

天台宗

天台宗は、平安時代の初めに最澄(さいちょう)という僧侶が中国から伝えた宗派です。

比叡山延暦寺を総本山とし、その後の日本仏教に非常に大きな影響を与えたことから、「日本仏教の母山」とも呼ばれています。

天台宗の最大の特徴は、その総合性にあります。

「法華経」というお経を最も重要な教えとしながらも、瞑想(禅)や戒律、さらには密教の要素まで、当時伝わっていた仏教の様々な教えを積極的に取り入れています。

これは、「すべての人は仏になる可能性を持っている(一切衆生悉有仏性)」という法華経の考えに基づいています。

人には様々な個性や能力があるのだから、それぞれに合った方法で仏の道を目指せばよい、という非常に寛容な立場をとっているのです。

また、天台宗は修行が厳しいことでも知られており、延暦寺では今も「千日回峰行」などの厳しい修行が行われています。

後の時代に鎌倉仏教を開くことになる法然、親鸞、道元、日蓮といった名だたる僧侶たちが、皆この比叡山で学んだことからも、天台宗が日本仏教に与えた影響の大きさがうかがえます。

真言宗(高野山真言宗)

真言宗は、天台宗を開いた最澄と同時期に、空海(くうかい)、後の弘法大師によって中国から伝えられた密教の宗派です。

和歌山県の高野山金剛峯寺を総本山としています。

密教とは、その名の通り「秘密の教え」という意味で、大日如来という宇宙の真理そのものである仏と一体になることを目指します。

そのための具体的な方法として、「三密」の修行を重視するのが大きな特徴です。

三密とは、手に特別な形を作る「身密(印)」、口に真言(マントラ)という呪文を唱える「口密(真言)」、そして心に仏の姿を思い浮かべる「意密(観想)」の三つを指します。

これらの修行を通じて、凡人のままでありながら、この身このままで仏になる(即身成仏)ことが可能であると説きました。

また、加持祈祷などを通じて、病気の平癒や災いの除去といった、人々の現世での願いに応えようとする点も、多くの人々に受け入れられた理由の一つです。

空海は書道や教育、社会事業など多方面で才能を発揮したことでも知られ、今なお「お大師様」として広く親しまれています。

密教の生活

密教系の宗派である天台宗や真言宗の教えは、私たちの生活にも独特な形で影響を与えています。

その一つが、加持祈祷という文化です。

病気の回復や家内安全、商売繁盛などを仏様に祈願する儀式は、密教の考え方がルーツになっています。

これは、仏様が持つ不思議な力を信じ、その力によって現世での願いを成就させようとするものです。

お寺で護摩を焚いて祈る姿を見たことがある人も多いでしょう。

また、密教は芸術とも深く結びついています。

仏の世界を視覚的に表現した「曼荼羅(まんだら)」や、仏様の姿をかたどった仏像、仏画などは、密教の教えを人々に伝えるための重要な手段でした。

これらの美しい仏教美術は、私たちの美的感覚や文化に大きな影響を与えてきました。

さらに、四国八十八箇所を巡る「お遍路」は、弘法大師(空海)の足跡をたどる信仰の旅であり、真言宗の信仰が生活の中に深く根付いていることを示す代表的な例と言えるでしょう。

密教は、目に見えない力を信じ、それを生活の中に取り入れることで、日々の暮らしに彩りと安心感を与えてくれる教えなのです。

浄土宗と浄土真宗 — 阿弥陀仏への帰依

浄土宗

浄土宗は、平安時代の末期に法然(ほうねん)によって開かれた宗派です。

当時の仏教は、貴族のための学問的なものが中心で、厳しい修行を積まなければ救われないと考えられていました。

しかし、戦乱や災害が相次ぐ世の中で、多くの人々はそのような厳しい修行をすることはできませんでした。

そんな人々を救うために、法然が説いたのが「専修念仏(せんじゅねんぶつ)」という教えです。

これは、「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」という念仏をひたすら唱えれば、身分や性別、善人か悪人かに関わらず、誰もが平等に阿弥陀仏という仏様によって救われ、死後は極楽浄土へ生まれ変わることができる、という画期的な教えでした。

難しい学問や厳しい修行は必要なく、ただ一心に阿弥陀仏を信じて念仏を唱えるだけでよいのです。

この分かりやすく実践しやすい教えは、当時の民衆に爆発的に広まり、日本仏教の大きな流れを作りました。

京都の知恩院が総本山として知られています。

浄土真宗

浄土真宗は、浄土宗を開いた法然の弟子である親鸞(しんらん)によって開かれた宗派です。

日本で最も信者の数が多い宗派と言われています。

親鸞は、法然の「専修念仏」の教えをさらに一歩進め、「絶対他力(ぜったいたりき)」という考えを徹底しました。

これは、人間が救われるのは、自分の力(自力)で念仏を唱えるからではなく、すべては阿弥陀仏が人々を救おうとする偉大な力(他力)によるものである、という考え方です。

阿弥陀仏を信じる心が定まった時点で、極楽浄土へ往生することはすでに決まっているのだから、私たちが唱える念仏は、救われるための手段ではなく、救ってくださることへの感謝の気持ちの表れである、と説きました。

また、「悪人正機(あくにんしょうき)」という教えも有名です。

これは、自分自身の力ではどうすることもできない煩悩に満ちた悪人こそ、阿弥陀仏が最も救いの対象とされる、という考え方で、人間の弱さを深く見つめた教えと言えます。

京都の西本願寺(浄土真宗本願寺派)と東本願寺(真宗大谷派)が本山として知られています。

生活への影響

浄土宗や浄土真宗の教えは、日本の人々の生活や死生観に非常に大きな影響を与えてきました。

「南無阿弥陀仏」と唱える習慣は、宗派を超えて広く浸透しています。

これらの宗派では、難しい修行よりも、日々の暮らしの中で阿弥陀仏への感謝を忘れずに生きることが大切にされます。

家庭に仏壇を置き、朝晩手を合わせるという習慣も、こうした信仰が背景にあることが多いです。

また、「おかげさまで」「もったいない」といった言葉も、自分一人の力で生きているのではなく、目に見えない大きな力や多くの人々に支えられているという、他力の考え方が反映された言葉と捉えることもできるでしょう。

浄土真-宗では、僧侶の結婚が認められているなど、より人々の生活に寄り添った形をとっているのも特徴です。

自分の力には限界があることを認め、大きな存在に身を委ねるという考え方は、先の見えない現代社会を生きる私たちにとっても、心の支えとなる教えかもしれません。

禅宗 — 曹洞宗・臨済宗

曹洞宗

曹洞宗は、鎌倉時代に道元(どうげん)によって中国から伝えられた禅宗の一派です。

福井県の永平寺と神奈川県の總持寺を大本山としています。

曹洞宗の教えの最大の特徴は、「只管打坐(しかんたざ)」という実践にあります。

これは、「ただひたすらに坐禅(ざぜん)をすること」を意味し、坐禅をする姿そのものがすでに悟りの姿である、と考えます。

何かを得るために坐禅をするのではなく、坐禅という行いと一体になることを目指すのです。

道元は、悟りは日常生活の中にあると考え、食事や掃除、入浴といった日々の行いすべてを、坐禅と同じように大切な修行と位置づけました。

そのため、曹洞宗のお寺では、作法が細かく定められており、修行僧はそれに従って規則正しい生活を送ります。

この教えは、特別なことをしなくても、目の前にある一つ一つの行いに心を込めて丁寧に行うことが、そのまま仏道の実践に繋がるということを示しています。

静かで落ち着いた雰囲気を持ち、地方の檀家寺に多いのも曹洞宗の特徴です。

臨済宗

臨済宗も、曹洞宗と同じく鎌倉時代に栄西(えいさい)によって伝えられた禅宗の一派です。

曹洞宗が「只管打坐」で静かに坐ることを中心とするのに対し、臨済宗では「公案(こうあん)」という独特な修行方法を用いるのが特徴です。

公案とは、師匠が弟子に与える、論理的には解決できない禅的な問答のことを指します。

「両親が生まれる前のあなたの本当の顔は何か」「片手の拍手の音とはどんな音か」といったものが有名です。

弟子は、この公案に対して坐禅をしながら、頭で考えるのではなく、全身全霊で答えを見つけようとします。

この過程を通じて、言葉や理屈では到達できない、直接的な悟りの体験(見性)を目指すのです。

このスタイルは、ダイナミックで厳しいものとされ、「看話禅(かんなぜん)」と呼ばれます。

臨済宗は、時の武士階級の気風と合致し、幕府の保護を受けて発展しました。

そのため、京都や鎌倉の五山に代表されるように、文化的に格式の高いお寺が多いのも特徴です。

茶道や華道、武道など、日本の伝統文化に大きな影響を与えました。

禅の生活

禅宗の教えは、私たちの日常生活にも多くのヒントを与えてくれます。

禅の基本的な考え方は、「今、ここ」に集中することです。

過去を悔やんだり、未来を心配したりするのではなく、目の前の瞬間に意識を向けることを大切にします。

例えば、お茶を飲むときには、ただお茶の味や香り、温かさに集中する。

掃除をするときには、ただ掃除という行為そのものになりきる。

こうした実践を通じて、心を落ち着かせ、物事の本質を捉える力を養います。

「マインドフルネス」という言葉が近年注目されていますが、その源流は禅の考え方にあります。

また、禅はシンプルさを重んじます。

余計な装飾を排した簡素な美しさを尊ぶ「わびさび」の美意識は、禅の精神から生まれました。

庭園の枯山水や、シンプルなデザインの道具など、日本の文化の随所にその影響を見ることができます。

日々の生活の中で、少しの時間でも静かに坐って自分の呼吸に意識を向けてみたり、一つの作業に没頭してみたりすることは、忙しい現代人にとって、心の平穏を取り戻すための良い習慣となるでしょう。

日蓮宗 — 法華経とお題目

教えの特徴

日蓮宗は、鎌倉時代に日蓮(にちれん)聖人によって開かれた宗派です。

数ある仏教の宗派の中でも、非常に独自性の強い教えを持っています。

その最大の特徴は、数多くあるお経の中で「法華経(ほけきょう)」こそが、お釈迦様の最も完全で真実の教えであると絶対視している点にあります。

日蓮聖人は、人々が救われる道は、この法華経を信じ、そのタイトルである「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」の七文字をひたすら唱えること(唱題)以外にないと説きました。

この「お題目」を唱えることで、誰でも自分自身の中に眠っている仏の性質を呼び覚まし、この世にいながらにして仏の世界(仏国土)を築くことができると教えたのです。

また、日蓮宗では、お題目を文字で書き表した「大曼荼羅(だいまんだら)」をご本尊として祀ります。

他宗派のように仏像を本尊としない点も、大きな特徴の一つです。

法華経への絶対的な信仰と、お題目を唱えるという実践的な方法が、日蓮宗の教えの中心となっています。

歴史

日蓮宗の歴史は、開祖である日蓮聖人の波乱に満ちた生涯と分かちがたく結びついています。

日蓮聖人は、天災や争いが続いていた鎌倉時代に、その原因は人々が正しい仏教の教え(法華経)に背いているからだと考えました。

そして、「立正安国論」という書物を著し、幕府に対して他の宗派への信仰を止めて法華経に帰依するよう、強く訴えました。

しかし、その過激とも言える主張は、幕府や他の宗派からの激しい弾圧を招くことになります。

日蓮聖人は、伊豆への流罪や、佐渡への流罪、さらには処刑されそうになるなど、数々の法難に見舞われました。

しかし、どんな困難に直面しても、法華経への信仰を曲げることはありませんでした。

このような日蓮聖人の不屈の精神と情熱的な布教活動によって、日蓮宗は武士や庶民の間に広まっていきました。

その歴史は、信念を貫くことの厳しさと尊さを、私たちに教えてくれるようです。

生活への影響

日蓮宗の教えは、信者の生活に力強い指針を与えます。

中心となる実践は、朝晩にお題目「南無妙法蓮華経」を唱えることです。

このお題目を唱えることで、困難に立ち向かう勇気や、日々の生活への活力が湧いてくると信じられています。

悩みを抱えたときや、決断を迫られたときに、お題目を唱えることで心を定め、前向きに進む力を得ようとするのです。

また、日蓮宗では、この世を生きることそのものを非常に重視します。

死後に救われることを願うだけでなく、法華経の教えを実践することで、今生きているこの社会をより良い場所に変えていこうという、社会的な意識が強いのも特徴です。

信者同士の結びつきも強く、地域の集まりや活動などを通じて、互いに励まし合いながら信仰を深めていくことが奨励されています。

このように、日蓮宗の信仰は、日々の生活に根ざした、エネルギッシュで実践的なものであると言えるでしょう。

その他の在来仏教 — 融通念仏宗・時宗・黄檗宗

融通念仏宗

融通念仏宗は、平安時代の後期に良忍(りょうにん)という僧侶によって開かれた、日本における念仏宗の先駆けとも言える宗派です。

大阪市にある大念佛寺を総本山としています。

この宗派の教えは非常にユニークで、「一人の念仏が万人の念仏に通じ、万人の念仏が一人に通じる」という「融通念仏」の考えに基づいています。

つまり、自分が一度「南無阿弥陀仏」と唱える念仏は、自分一人のためだけでなく、他のすべての人のためにもなり、逆に、他の人が唱える念仏の功徳も、自分に届くという考え方です。

これは、一人が善い行いをすれば、その影響が社会全体に広がり、社会全体が良くなれば、個人もまた恩恵を受ける、という相互扶助の精神を表しています。

特定の難しい教義を学ぶことよりも、人々が集まって共に念仏を唱えることを大切にし、その繋がりを通じて救われることを目指します。

この分かりやすい教えは、当時の人々に広く受け入れられました。

浄土宗や浄土真宗が広まる前に、念仏の教えを日本に根付かせた重要な宗派です。

時宗

時宗は、鎌倉時代の中期に一遍(いっぺん)という僧侶によって開かれた宗派です。

神奈川県藤沢市にある清浄光寺(通称:遊行寺)を総本山としています。

一遍は、日本全国を旅しながら、人々に念仏の教えを広めて回ったことから「遊行上人」とも呼ばれました。

時宗の最大の特徴は、「踊り念仏」にあります。

これは、一遍が、念仏を唱える喜びのあまり踊り出したことから始まったとされ、鉦や太鼓を打ち鳴らしながら、リズミカルに念仏を唱えて踊るというものです。

身分や貧富の差に関係なく、誰もがこの踊りの輪に加わることで、日常の苦しみを忘れ、阿弥陀仏に救われる喜びを体感できるとしました。

また、一遍は「賦算(ふさん)」といって、「南無阿弥陀仏 決定往生六十万人」と書かれたお札を、出会うすべての人に分け隔てなく配りました。

信じる信じないにかかわらず、このお札を受け取った人は皆、救われるのだと説いたのです。

このように、時宗は、理屈を超えた宗教的な高揚感と、徹底した平等の精神を特徴とする、非常に開放的な宗派です。

黄檗宗

黄檗宗は、江戸時代の初期に中国から渡来した隠元隆琦(いんげんりゅうき)禅師によって伝えられた、禅宗の一派です。

日本の禅宗である臨済宗、曹洞宗と並んで、三つ目の禅宗とされています。

京都の宇治にある萬福寺を大本山としています。

黄檗宗の特徴は、当時の中国(明時代)の仏教文化をそのまま日本に伝えた点にあります。

そのため、お経の読み方(梵音)や、儀式の作法、僧侶の服装などが、日本の他の宗派とは異なり、非常に中国的な雰囲気を色濃く残しています。

また、禅宗でありながら、念仏を唱えるなど、浄土宗的な要素も取り入れている「禅浄一致」のスタイルも特徴です。

建築様式や仏像のスタイルも独特で、異国情緒にあふれています。

食文化にも影響を与え、インゲン豆や、精進料理の一種である普茶料理などは、隠元禅師が日本にもたらしたものとして知られています。

黄檗宗は、江戸時代に新しい風を吹き込み、日本の禅文化をより豊かなものにした宗派と言えるでしょう。

仏教の教えは、宗派ごとに様々な形で私たちの生活の中に溶け込み、心の支えとなっていることがよくわかりますね。

よくある質問

仏教について学んでいくと、さまざまな疑問が浮かんでくることでしょう。

ここでは、多くの方が抱きがちな仏教に関する素朴な質問に、Q&A形式で分かりやすくお答えしていきます。

これらの回答を通して、仏教への理解をさらに深めていきましょう。

日本の仏教と他国の仏教の違いはなんですか?

日本の仏教と、タイやスリランкаなどの東南アジア、あるいはチベットなどの仏教にはいくつかの違いがあります。

最も大きな違いの一つは、東南アジアの仏教(上座部仏教)が、個人の解脱を目指す出家中心の厳しい教えであるのに対し、日本の仏教(大乗仏教)は、すべての人々が共に救われることを目指し、在家信者の役割を重視する点です。

そのため、日本では多様な宗派が生まれ、人々の生活に寄り添う形で発展してきました。

また、日本の仏教は、古来の神道や祖先崇拝の考え方と融合している点も大きな特徴です。

お寺と神社が隣接していたり、お盆にお墓参りをする習慣があったりするのは、その代表的な例と言えるでしょう。

他国の仏教が比較的純粋な形で教えを守っているのに対し、日本の仏教は、日本の文化や風土の中で独自の進化を遂げた、非常に寛容で多面的な性格を持っているのです。

「カルマ(業)」とは何ですか?

「カルマ」とは、サンスクリット語で「行為」を意味する言葉で、日本語では「業(ごう)」と訳されます。

仏教におけるカルマとは、私たちの体、言葉、心によって行われる、すべての意図的な「行い」とその結果を指します。

簡単に言うと、「善い行いをすれば善い結果が、悪い行いをすれば悪い結果が、自分に返ってくる」という因果応報の法則のことです。

これは、誰かが罰を与えたり褒美を与えたりするのではなく、自然の法則のようなものだと考えられています。

例えば、人に親切にすれば、その行為自体が自分の心を穏やかにし、巡り巡って人からの信頼や助けといった良い結果を生むかもしれません。

逆に、人を傷つければ、罪悪感に苛まれたり、人から恨まれたりする悪い結果を招くでしょう。

カルマの考え方は、私たちに自分の行動に責任を持つことの大切さを教え、より良い未来を築くための指針を与えてくれるのです。

仏教は他宗教や他の価値観に寛容ですか?

はい、一般的に仏教は他宗教や他の価値観に対して非常に寛容な姿勢をとります。

仏教の根本には、自分自身で真理を悟ることを目指す教えがあり、特定の神を絶対的な存在として崇拝し、他の信仰を否定するという考え方は基本的にありません。

お釈迦様自身も、他者の意見に耳を傾け、対話を通じて教えを説きました。

特に日本の仏教は、古来の神道と共存してきた歴史があり、クリスマスを祝ったり、神社の祭りを楽しんだりすることに抵抗がない人が多いのも、その寛容さの表れと言えるでしょう。

「すべての生き物は救われるべき存在である」と考える大乗仏教の思想も、他者を受け入れる精神的土壌となっています。

もちろん、宗派や個人の信仰の度合いにもよりますが、排他的でなく、多様な価値観を尊重する姿勢は、仏教の大きな特徴の一つです。

仏教徒はベジタリアンですか?

必ずしもそうではありません。

仏教の戒律の第一に「不殺生戒(生き物をむやみに殺さない)」があるため、仏教徒は菜食主義(ベジタリアン)であるというイメージが強いかもしれません。

実際に、東南アジアの上座部仏教の僧侶や、日本の厳しい修行を行う一部の僧侶は、厳格に菜食を守っています。

お寺で出される精進料理も、肉や魚を使わない菜食料理です。

しかし、在家の信者やすべての宗派で肉食が禁じられているわけではありません。

特に日本の多くの宗派では、自分で直接殺生したものでなければ、また命への感謝の気持ちを忘れなければ、肉や魚を食べることは許容されています。

大切なのは、食事は他の命をいただいて自分たちが生かされているということを自覚し、感謝の心を持つことである、とされています。

そのため、仏教徒だからといって、必ずしもベジタリアンであるとは限らないのです。

仏教はどのように生活に役立ちますか?

仏教は、私たちの日常生活をより穏やかで意味のあるものにするための、多くの知恵を提供してくれます。

例えば、物事が自分の思い通りにならないときに感じる「苦しみ」は、執着心から生まれると仏教は説きます。

この教えを知ることで、過度な期待を手放し、現状を冷静に受け入れる心の強さを持つことができます。

また、「すべてのものは移り変わる(諸行無常)」という考え方は、良い時も悪い時も永遠には続かないことを教えてくれ、困難な状況にあっても希望を失わず、逆に順調な時でもおごり高ぶらない謙虚な心を育んでくれます。

さらに、瞑想や禅の実践は、ストレスを軽減し、集中力を高める効果があることが科学的にも知られています。

他者への思いやり(慈悲)を大切にする教えは、人間関係を円滑にし、日々の暮らしに感謝と安らぎをもたらしてくれるでしょう。

誰でも悟りを得ることはできますか?

はい、大乗仏教の教えによれば、すべての生き物は「仏性(ぶっしょう)」、つまり仏になる可能性を秘めていると考えられています。

そのため、理論的には、誰でも悟りを得ることは可能だとされています。

ただし、悟りへの道は決して簡単なものではなく、多くの修行や学びが必要です。

また、「悟り」と一言で言っても、その捉え方は宗派によって様々です。

禅宗のように、厳しい修行の末に劇的な悟りの体験を目指す宗派もあれば、浄土真宗のように、阿弥陀仏を信じること自体がすでに救われている状態(悟り)であると考える宗派もあります。

大切なのは、悟りという遠い目標を追い求めることだけではなく、仏教の教えを日々の生活の中で実践し、少しでも心を穏やかに、そして慈悲深くあろうと努力する、そのプロセス自体が尊いということです。

誰にでも、その人なりの形で仏の道に近づいていくことができるのです。

瞑想は仏教でどのような役割を果たしますか?

瞑想は、仏教において非常に重要な役割を果たします。

これは、お釈迦様自身が瞑想によって悟りを開いたことに由来します。

仏教における瞑想の目的は、単にリラックスすることだけではありません。

その主な目的は、絶えず動き回る自分の心を静かに観察し、物事の本質をありのままに見つめる訓練をすることです。

瞑想を通じて、私たちは普段気づかない自分の思考の癖や、怒りや貪欲といった感情がどのように生まれてくるのかを客観的に見ることができます。

このような自己観察を深めることで、感情に振り回されることなく、心をコントロールする力を養うことができるのです。

これを「止(サマタ瞑想)」と言います。

さらに、心の働きや世界の真理を洞察していく「観(ヴィパッサナー瞑想)」へと進んでいきます。

禅宗の坐禅も、この瞑想の一つの形です。

瞑想は、仏教の智慧を知識として理解するだけでなく、自分自身の体験として会得するための、中心的な実践方法なのです。

仏教徒はすべて寺院で修行しなければならないのですか?

いいえ、その必要はまったくありません。

お寺に入って専門的に修行を行うのは、主に「僧侶」と呼ばれる人々です。

仏教徒の大多数を占める「在家」の信者は、社会の中で家庭や仕事をもちながら、日常生活の中で教えを実践します。

もちろん、お寺は信仰の中心であり、法話を聞いたり、儀式に参加したり、坐禅会に参加したりと、信仰を深めるための大切な場所です。

しかし、仏教の教えは、お寺の中だけで完結するものではありません。

むしろ、日々の仕事や家庭生活の中にこそ、仏教の教えを実践する機会があふれていると考えられています。

例えば、職場で誠実に仕事に取り組むこと、家庭で家族を思いやること、困っている人に手を差し伸べること、これらすべてが立派な仏道修行です。

仏教は、特別な場所や特別な時間だけのものではなく、24時間365日の生き方そのものの中に活かされるべき教えなのです。

仏教に関するよくある質問を通して、より身近な疑問が解消され、理解が深まったのではないでしょうか。

まとめ

この記事では、仏教の基本的な教えから、奈良仏教、天台宗、真言宗、浄土宗、浄土真宗、禅宗、日蓮宗といった日本の主要な宗派の特徴まで、わかりやすく解説してきました。

仏教が、決して遠い存在ではなく、私たちの生活や文化の様々な側面に深く関わっていることをご理解いただけたのではないでしょうか。

ご自身の家の宗派がどれであるかを知ることは、ご先祖様との繋がりを感じ、自分自身のルーツを見つめ直す良い機会となります。

また、各宗派の教えに触れることで、日々の悩みを軽くしたり、より心豊かに生きるためのヒントが見つかるかもしれません。

この記事が、あなたと仏教との新たな出会いのきっかけとなれば幸いです。

コメント