「最近、なんだか運が悪い気がする」「家の空気がよどんでいるように感じる」そんな悩みを抱えていませんか。

盛り塩が持つ「すごい効果」の理由から、誰でも今日から簡単に実践できる正しい作り方、最適な置き場所、そして処分の方法まで、丁寧に解説します。

この記事を読み終える頃には、盛り塩への不安はなくなり、運気を好転させるための具体的な行動をすぐに起こせるようになっているはずです。

清めの塩500g+固め器+八角皿2枚入り

今日から始める、幸運を呼び込む玄関習慣。

届いたその日から本格的な盛り塩が始められる、便利な厄除け・開運セット。

八角の力で全方位から良い運気を引き寄せましょう。

盛り塩とは?意味・歴史と効果を解説

盛り塩と聞くと、飲食店の入り口や家の玄関に置かれている小さな塩の山を思い浮かべる方が多いかもしれません。

古くから伝わるこの習慣には、私たちの暮らしをより良くするための深い意味と歴史が込められています。

なんとなく知っているけれど、実はよく分からない盛り塩の基本を理解することで、その効果をより一層引き出すことができるでしょう。

ここでは、盛り塩が持つ本来の意味や目的、そして風水やスピリチュアルな観点から期待される効果について、分かりやすく解説していきます。

科学的な視点も交えながら、現代の私たちにとって盛り塩がどのような役割を果たしてくれるのか、その魅力に迫ります。

まずは基本を知り、盛り塩への理解を深めていきましょう。

盛り塩の起源と目的

盛り塩の起源は、実は中国の古い話にさかのぼると言われています。

昔、ある皇帝が多くの女性を後宮に住まわせていました。

皇帝は牛車に乗って毎晩違う女性のもとへ通っていましたが、その牛が塩を好む性質を持っていることに気づいた女性がいました。

彼女は自分の家の前に塩を置いて牛の足をとめ、皇帝を自分のもとへ引き寄せることに成功したのです。

この話から、盛り塩は人を呼び込む、つまり商売繁盛や良縁を招く力があると信じられるようになりました。

また、日本では神道の世界で、塩が持つ清めの力が重要視されてきました。

お葬式の後に塩で体を清める「清め塩」や、神棚にお供え物として塩を捧げる習慣もその一つです。

このように、盛り塩は単なるおまじないではなく、良い運気や人を招き入れ、同時に悪い気を払い清めるという二つの大切な目的を持っています。

歴史を知ることで、塩一つひとつに心を込める意味がより深く感じられるのではないでしょうか。

盛り塩の風水的・スピリチュアル効果

盛り塩が持つ効果として最もよく知られているのが、風水やスピリチュアルな観点からの力です。

その中心にあるのは「浄化」と「厄除け」の作用でしょう。

塩には、その場にたまった悪い気やよどんだエネルギー、いわゆる「邪気」を吸収し、空間を清らかにする力があるとされています。

家の中に知らず知らずのうちに持ち込んでしまった外からの悪い気や、人間関係の悩みから生じるネガティブな感情などを、盛り塩が吸い取ってくれると考えられているのです。

空間が清められることで、気の流れがスムーズになり、結果として良い運気が舞い込みやすくなります。

これが「開運」の効果につながるわけです。

具体的には、金運アップや恋愛運の向上、家族関係の円満、健康運の安定など、さまざまな幸運を引き寄せると言われています。

盛り塩は、目に見えないエネルギーの流れを整え、私たちの生活を守り、より良い方向へと導いてくれる心強いお守りのような存在なのです。

盛り塩の科学的な側面と現代における役割

スピリチュアルな効果が注目されがちな盛り塩ですが、実は科学的な側面から見ても理にかなった部分があります。

塩の最も分かりやすい性質の一つに「吸湿性」があります。

塩は空気中の水分を吸収する力がとても強いのです。

湿気が多い場所は、カビや雑菌が繁殖しやすく、空気がよどんで不快な空間になりがちです。

風水で言う「悪い気」がたまる場所と、科学的に見て衛生的でない環境は、ある意味で共通していると言えるでしょう。

盛り塩を置くことで、湿気を吸収し、その場の空気を少しでも乾燥させる手助けになります。

また、現代社会において盛り塩が果たす最も大きな役割は、心理的な効果かもしれません。

丁寧に塩を盛り、決まった場所に置くという一連の行動は、一種の「儀式」のようなものです。

この行動を通じて、「空間を清めた」「運気を上げるための行動をした」という意識が生まれ、心に安心感や前向きな気持ちをもたらします。

気持ちが整うことで、物事の捉え方がポジティブになったり、行動が積極的になったりすることも少なくありません。

盛り塩は、私たちの心を整え、日々の暮らしに小さな節目と安らぎを与えてくれる、現代人にとって大切なツールと言えるでしょう。

じぞ丸

じぞ丸盛り塩には、良い運気を招き入れ悪い気を払うという目的があり、風水的な効果だけでなく、心理的な安心感を与える役割もあるのですね。

清めの塩500g+固め器+八角皿2枚入り

今日から始める、幸運を呼び込む玄関習慣。

届いたその日から本格的な盛り塩が始められる、便利な厄除け・開運セット。

八角の力で全方位から良い運気を引き寄せましょう。

盛り塩の効果がすごい理由

盛り塩を置くだけで本当に運気が変わるのか、半信半疑に思う方もいるかもしれません。

しかし、古くから多くの人々に実践され続けてきたのには、確かな理由があります。

盛り塩の「すごい効果」は、単なる気休めや迷信ではなく、目に見えないエネルギーの世界と私たちの心に働きかける、しっかりとした仕組みに基づいているのです。

ここでは、盛り塩がなぜ浄化や厄除けに効果を発揮するのか、そしてどのようにして運気アップへとつながっていくのか、そのメカニズムを詳しく解説します。

さらに、盛り塩を置くことが私たちの心や体にどのような良い影響を与えるのかについても探っていきましょう。

この章を読めば、盛り塩が持つ力の根拠を理解でき、より確信を持って日々の生活に取り入れられるようになるはずです。

浄化と厄除けの作用をもたらす仕組み

盛り塩が浄化や厄除けに効果を発揮する仕組みは、塩が持つ「吸収力」と「清める力」に基づいています。

スピリチュアルな世界では、私たちの周りには良い気だけでなく、悪い気も漂っていると考えられています。

例えば、人混みで感じた疲れや、誰かのネガティブな言葉、自分自身の不安やイライラといった感情も、一種の悪いエネルギーとして空間に蓄積されていくのです。

盛り塩に使われる天然の塩は、大地や海のエネルギーを凝縮した結晶であり、強力な浄化作用を持つとされています。

この塩を特定の場所に置くことで、スポンジが水を吸い込むように、周囲の悪い気をぐんぐんと吸収してくれるのです。

吸収された悪い気は塩の結晶の中に封じ込められ、空間から取り除かれます。

これが浄化の仕組みです。

さらに、清められた空間には悪い気が入り込みにくくなります。

盛り塩が置かれている場所は、いわば清らかなバリアが張られた状態になるため、外から入ってくる邪気や災いを跳ね返す「厄除け」の効果も発揮するというわけです。

定期的に塩を交換するのは、悪い気を吸って力が弱まった塩を新しいものに取り替え、常に浄化と厄除けの力を最大限に保つためなのです。

運気アップや開運につながるメカニズム

盛り塩によって空間が浄化され、厄除けが行われると、次にもたらされるのが「運気アップ」や「開運」の効果です。

これは、気の流れを整えるという風水の基本的な考え方に基づいています。

私たちの家や部屋を一つの器だと考えてみてください。

その器の中に、よどんだ水(悪い気)がたまっていたら、いくらきれいな水(良い気)を注いでも、すぐに濁ってしまいます。

まずは、器の中のよどんだ水をすべて捨てて、きれいに洗い流す必要があります。

この「洗い流す」役割を果たすのが、盛り塩の浄化作用です。

盛り塩によって悪い気が取り除かれ、空間がまっさらな状態になると、そこに初めて新鮮で質の良いエネルギー、つまり幸運を運んでくる「良い気」がスムーズに流れ込んでくることができるようになります。

気の通り道がきれいになることで、金運、仕事運、恋愛運、健康運といった、あらゆる運気が滞りなく循環し始めるのです。

これが、盛り塩が開運につながるメカニ-ズムです。

つまり、盛り塩は幸運を「作り出す」というよりは、幸運が「自然と入ってこられる環境を整える」ための最も簡単で効果的な方法の一つと言えるでしょう。

心身への影響とリラクゼーション効果

盛り塩の効果は、空間のエネルギーだけでなく、私たちの心と体にも直接的な良い影響を与えてくれます。

盛り塩を丁寧に作り、決められた場所に置くという行為そのものが、心を落ち着かせる瞑想のような効果を持っています。

日々の忙しさの中で、意識的に時間を作って盛り塩を行うことで、気持ちの切り替えができ、心がリフレッシュされるのを感じるでしょう。

「自分の手で空間を清めている」という実感は、自己肯定感を高め、日々の生活を丁寧に暮らそうという意識にもつながります。

また、清められた空間で過ごすことは、無意識のうちに心身をリラックスさせてくれます。

空気が澄んでいるように感じられたり、部屋が明るくなったように見えたりすることで、気分が晴れやかになり、ストレスが軽減される効果も期待できます。

これはプラセボ効果(思い込みの効果)だと言われることもありますが、たとえそうだとしても、私たちの心が安らぎ、前向きになれるのであれば、それは非常に価値のあることです。

盛り塩は、環境を整えることを通じて、私たち自身の内面にも働きかけ、穏やかでポジティブな状態へと導いてくれる、心強い味方となってくれるのです。

盛り塩は悪い気を吸収して空間を浄化することで良い運気が入る環境を整え、心身のリラックスにも繋がるのですね。

清めの塩500g+固め器+八角皿2枚入り

今日から始める、幸運を呼び込む玄関習慣。

届いたその日から本格的な盛り塩が始められる、便利な厄除け・開運セット。

八角の力で全方位から良い運気を引き寄せましょう。

盛り塩の正しいやり方: 手順と注意点

盛り塩の効果を最大限に引き出すためには、正しいやり方を実践することが何よりも大切です。

自己流でなんとなく置いてしまうと、期待した効果が得られないばかりか、かえって運気を下げてしまう可能性もゼロではありません。

しかし、心配する必要はありません。

盛り塩の基本はとてもシンプルで、誰でもすぐに覚えることができます。

ここでは、基本的な盛り塩の作り方から、効果を下げてしまうNG行為、そして良い状態を保つための交換のコツまで、具体的で分かりやすい手順を解説します。

この章を読めば、初心者の方でも自信を持って、今日から効果的な盛り塩を始めることができるようになります。

正しい知識を身につけて、あなたの家のエネルギーを清め、運気を上げていきましょう。

基本的な盛り塩の作り方と手順

それでは、早速盛り塩の基本的な作り方を見ていきましょう。

難しく考えず、心を込めて丁寧に行うことがポイントです。

まずは必要なものを準備するところから始めます。

【用意するもの】

- 天然の粗塩:食卓塩ではなく、海水から作られたミネラル豊富な粗塩が最適です。

- 白い小皿:陶器製の無地の白い小皿が一般的です。100円ショップなどでも手に入ります。

- 盛り塩器(塩固め器):きれいな円錐形を作るための道具です。なくても手で形作れますが、あると便利です。

【作り方の手順】

- 手を清める

まず、石鹸で手をきれいに洗い、清潔な状態にします。 - 小皿に塩を盛る

白い小皿に、大さじ1〜2杯程度の粗塩を乗せます。 - 形を整える

盛り塩器を使う場合は、塩を詰めてお皿の上でひっくり返します。手で作る場合は、塩を少し湿らせると形を作りやすくなりますが、そのままでも問題ありません。指で丁寧に、高さ2〜3cmほどの円錐形、または八角錐の形に整えていきます。山の形が天からの良いエネルギーを受けやすくすると言われています。 - 置きたい場所に置く

完成した盛り塩を、そっと置きたい場所に設置します。この時、「いつもありがとうございます」「この場所をお清めください」といった感謝の気持ちを心の中で唱えると、より効果が高まります。

以上が基本的な流れです。

形が多少崩れても問題ありません。

何よりも大切なのは、あなたの「場を清めたい」という清らかな気持ちです。

楽しみながら実践してみてください。

盛り塩を行う際の注意点と避けたい行為

盛り塩は正しい方法で行うことで効果を発揮しますが、いくつかの注意点や避けるべき行為があります。

知らず知らずのうちに運気を下げてしまわないよう、しっかりと確認しておきましょう。

まず最も大切なのは、盛り塩を長期間放置しないことです。

盛り塩は悪い気を吸い取る役割があるため、放置された塩は悪いエネルギーでいっぱいになってしまいます。

ホコリをかぶったり、湿気で溶けてしまったりした盛り塩は、浄化どころか、かえって悪い気を放出する源になりかねません。

定期的な交換を必ず心がけてください。

次に、使用する塩の種類です。

先述の通り、食卓塩のような精製された塩ではなく、必ず天然の粗塩を使用しましょう。

大地のエネルギーが宿る天然塩でなければ、十分な浄化効果は期待できません。

また、盛り塩を置く場所も重要です。

人が頻繁に通る動線上や、足元に直接置くのは避けましょう。

蹴飛ばしてしまったり、踏んでしまったりする可能性がある場所は、神聖な盛り塩を置くのにふさわしくありません。

さらに、一度使用したお皿は、交換のたびにきれいに洗い、清めることを忘れないでください。

汚れたお皿を使い回すのはNGです。

これらの注意点を守り、敬意を持って盛り塩を扱うことが、その効果を最大限に引き出す鍵となります。

交換タイミングと維持管理のコツ

盛り塩の効果を常に高く保つためには、適切なタイミングでの交換と日々の維持管理が欠かせません。

では、具体的にどのくらいの頻度で交換すれば良いのでしょうか。

一般的には、月に2回、例えば1日と15日など、日を決めて交換するのがおすすめです。

神社の榊(さかき)を交換するタイミングに合わせるのも良いでしょう。

ただし、これはあくまで目安です。

もし人の出入りが特に多かった日や、家の中で嫌な出来事があった後、あるいは塩が固まったり、変色したり、形が崩れたりした場合は、決められた日を待たずに早めに交換することをおすすめします。

塩が悪い気をたくさん吸って、その役目を終えたサインだと考えましょう。

維持管理のコツとしては、交換日をカレンダーやスマートフォンのリマインダーに設定しておくと忘れにくくなります。

また、交換用のお皿を何枚か用意しておき、ローテーションで使うと便利です。

使い終わったお皿はすぐにきれいに洗って乾かし、次に使う時まで清浄な場所に保管しておきましょう。

このように、盛り塩を「ただ置くだけ」で終わらせず、生き物のように大切に扱い、常にきれいな状態を保つ意識を持つことが、安定した浄化効果を得るための秘訣です。

盛り塩は天然の粗塩を使い、定期的に交換することが大切で、特に悪い気を吸ったと感じたら早めに交換するのが効果を保つコツなのですね。

清めの塩500g+固め器+八角皿2枚入り

今日から始める、幸運を呼び込む玄関習慣。

届いたその日から本格的な盛り塩が始められる、便利な厄除け・開運セット。

八角の力で全方位から良い運気を引き寄せましょう。

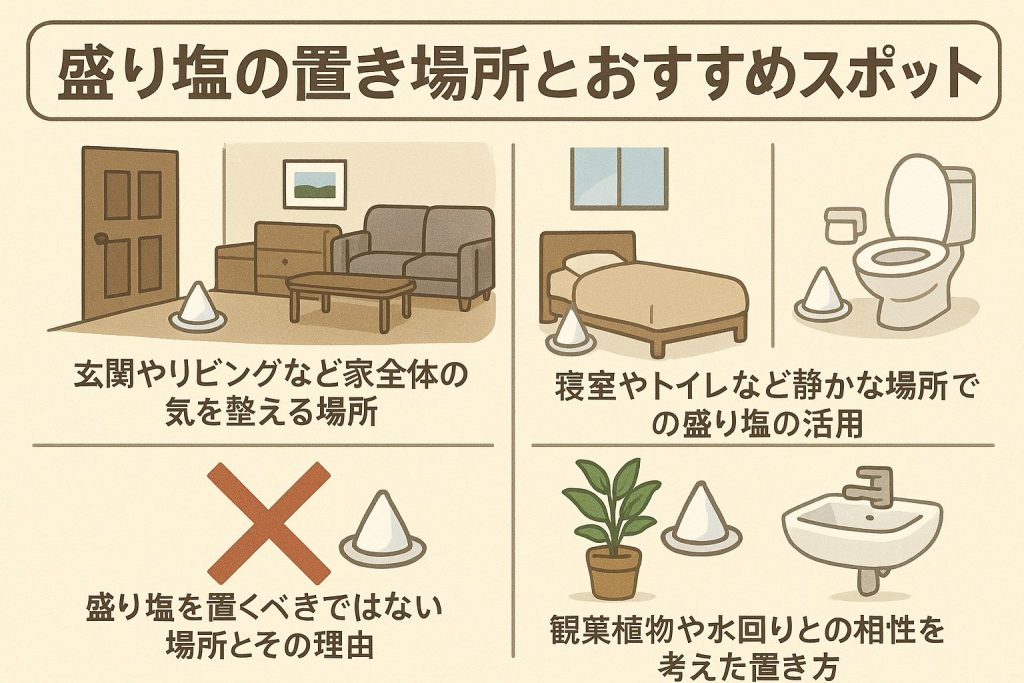

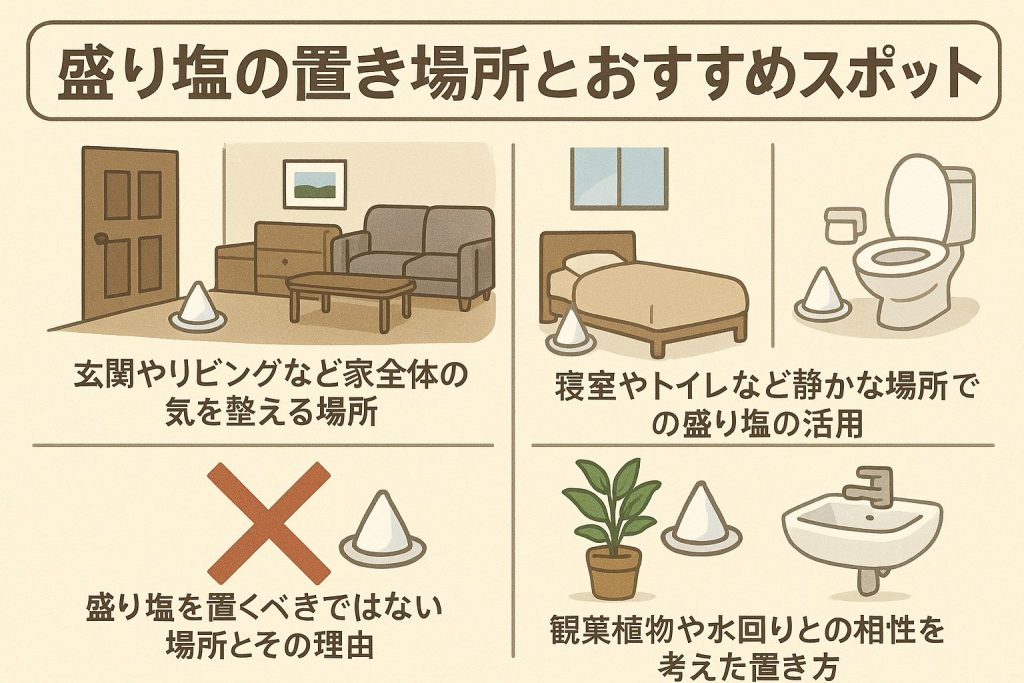

盛り塩の置き場所とおすすめスポット

盛り塩の作り方をマスターしたら、次に重要になるのが「どこに置くか」という問題です。

家の中には、気の流れが良い場所もあれば、よどみやすい場所もあります。

盛り塩は、その特性を理解し、適切な場所に置くことで初めてその浄化パワーを最大限に発揮します。

家の運気を全体的に向上させたいのか、それとも特定の悩みを解決したいのかによっても、最適な置き場所は変わってきます。

ここでは、家全体の気を整えるための基本的な置き場所から、寝室やトイレといった特定の空間での活用法、さらには盛り塩を置いてはいけないNGスポットまで、具体的に解説していきます。

あなたの家の間取りやライフスタイルに合わせて、最適な配置を見つけるためのヒントが満載です。

効果的な配置で、家中に良い気を巡らせましょう。

玄関やリビングなど家全体の気を整える場所

家全体の運気を考える上で、最も重要な場所が「玄関」です。

玄関は、良い気も悪い気もすべてが入ってくる、家の顔とも言える場所です。

ここに盛り塩を置くことで、外から入ってくる悪い気をシャットアウトし、良い気だけを家の中に招き入れるフィルターのような役割を果たしてくれます。

置く場所は、玄関のドアを開けた両脇に一対で置くのが理想的です。

スペースがない場合は、どちらか片方の隅でも構いません。

靴箱の上など、少し高い場所に置くとより効果的です。

次に重要なのが「リビング」です。

リビングは家族が集まり、多くの時間を過ごす場所であり、家の運気の中心とも言えます。

テレビの近くや部屋の四隅に置くことで、空間全体の気を浄化し、家族関係を円満にする効果が期待できます。

特に、部屋の隅は気がよどみやすい場所なので、盛り塩を置くのに最適なスポットです。

人の出入りが多く、気が乱れやすいこれらの場所に盛り塩を置くことは、家全体のエネルギーレベルを底上げし、快適で運の良い空間を作るための基本中の基本と言えるでしょう。

寝室やトイレなど静かな場所での盛り塩の活用

玄関やリビングといったパブリックな空間だけでなく、プライベートな空間に盛り塩を置くことも非常に効果的です。

特に「寝室」は、一日の疲れを癒し、エネルギーを充電するための大切な場所です。

ここに盛り塩を置くことで、睡眠中に悪い気の影響を受けるのを防ぎ、心身ともにリラックスした状態で休むことができます。

安眠効果や、悪夢を防ぐ効果も期待できるでしょう。

置く場所としては、枕元やベッドサイドのテーブル、部屋の隅などがおすすめです。

ただし、あまり頭に近すぎると塩のエネルギーが強すぎると感じる方もいるので、少し離れた場所に置くのが良いでしょう。

次に「トイレ」です。

風水では、トイレは不浄な気がたまりやすい場所とされており、家の運気に悪影響を与えやすいと言われています。

トイレに盛り塩を置くことは、この悪い気を強力に浄化し、健康運や金運の低下を防ぐのに役立ちます。

タンクの上や、床の隅など、邪魔にならない場所に置きましょう。

これらの静かな場所に盛り塩を置くことで、よりパーソナルな運気を安定させ、日々の生活の質を高めることにつながります。

盛り塩を置くべきではない場所とその理由

盛り塩は万能ではありません。

中には、置くとかえって逆効果になってしまう場所や、避けるべき場所も存在します。

これを知っておくことで、無用なトラブルを防ぎ、盛り塩の効果を正しく得ることができます。

まず、避けるべきなのは「電化製品の上」です。

テレビやパソコン、電子レンジなどの上は、電磁波が強く発生しており、塩の持つ清らかなエネルギーと干渉し合ってしまう可能性があります。

また、熱を持つため塩が変質しやすいという理由もあります。

次に、「神棚や仏壇」です。

神聖な場所である神棚や仏壇には、お供え物として「お塩」を捧げることはありますが、浄化を目的とした「盛り塩」を置くのは失礼にあたる場合があります。

特に、神棚の真正面や仏壇を見下ろすような高い場所に置くのは避けましょう。

また、「キッチン」のコンロ周りも注意が必要です。

火の気が強い場所に水の気を持つ塩を置くと、気が反発し合って運気が乱れるとされることがあります。

さらに、油や煙で塩が汚れやすく、浄化効果がすぐに失われてしまうという現実的な問題もあります。

これらの場所を避け、盛り塩が持つ穏やかで清らかなエネルギーが最も活かされる場所に置くことを心がけましょう。

観葉植物や水回りとの相性を考えた置き方

盛り塩の効果をさらに高めるために、他のアイテムとの相性を考えるのも一つの手です。

特に「観葉植物」との組み合わせはおすすめです。

観葉植物は、それ自体が生命エネルギーを持ち、空間に潤いや癒やしを与えてくれる存在です。

盛り塩が悪い気を吸い取り、観葉植物が良い気を生み出すという、素晴らしい相乗効果が期待できます。

玄関やリビングに観葉植物を置いている場合は、その近くに盛り塩を設置してみましょう。

空間がより一層クリーンで、活気のあるものになるはずです。

次に「水回り」ですが、ここは少し注意が必要です。

トイレや洗面所、お風呂場は、風水で「不浄の場所」とされ、盛り塩による浄化が特に効果的な場所です。

しかし、これらの場所は湿気が非常に多いため、塩がすぐに溶けてしまいがちです。

水回りに置く場合は、通常よりも交換頻度を高くする(例えば週に1回など)ことを意識しましょう。

また、水が直接かからない場所に置く工夫も必要です。

お皿の下にさらに受け皿を敷くなどの対策をすると良いでしょう。

このように、他のアイテムや場所の特性を理解し、それに合わせて盛り塩の置き方や管理方法を工夫することで、より効果的に家の運気を整えることができます。

盛り塩は気の入り口である玄関や、よどみやすい部屋の隅に置くのが基本で、電化製品の上や神棚などは避けるべきなのですね。

清めの塩500g+固め器+八角皿2枚入り

今日から始める、幸運を呼び込む玄関習慣。

届いたその日から本格的な盛り塩が始められる、便利な厄除け・開運セット。

八角の力で全方位から良い運気を引き寄せましょう。

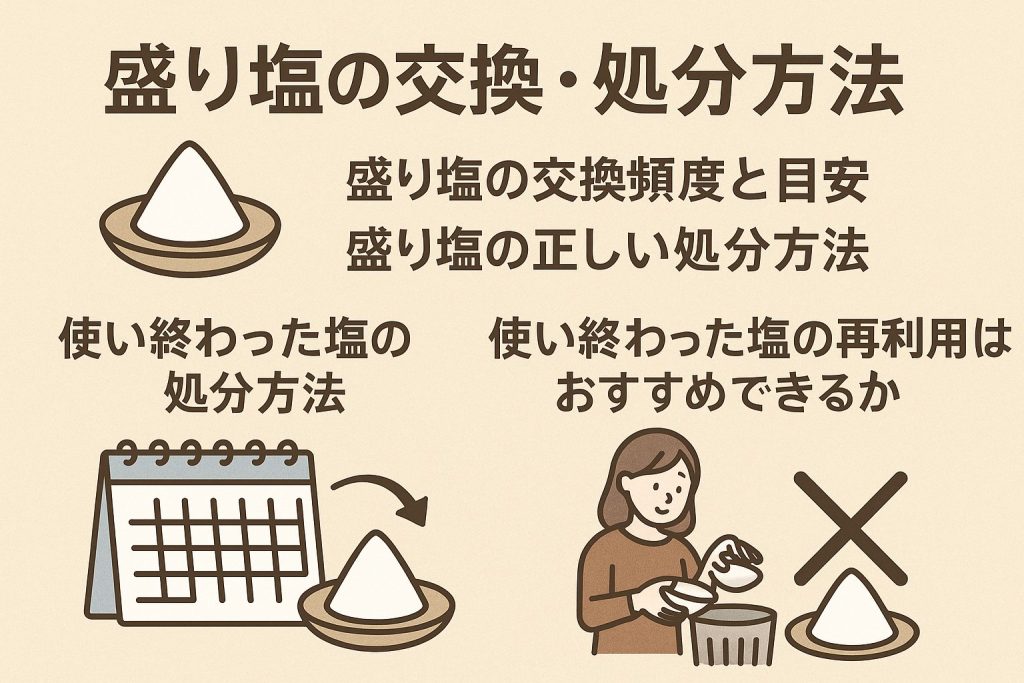

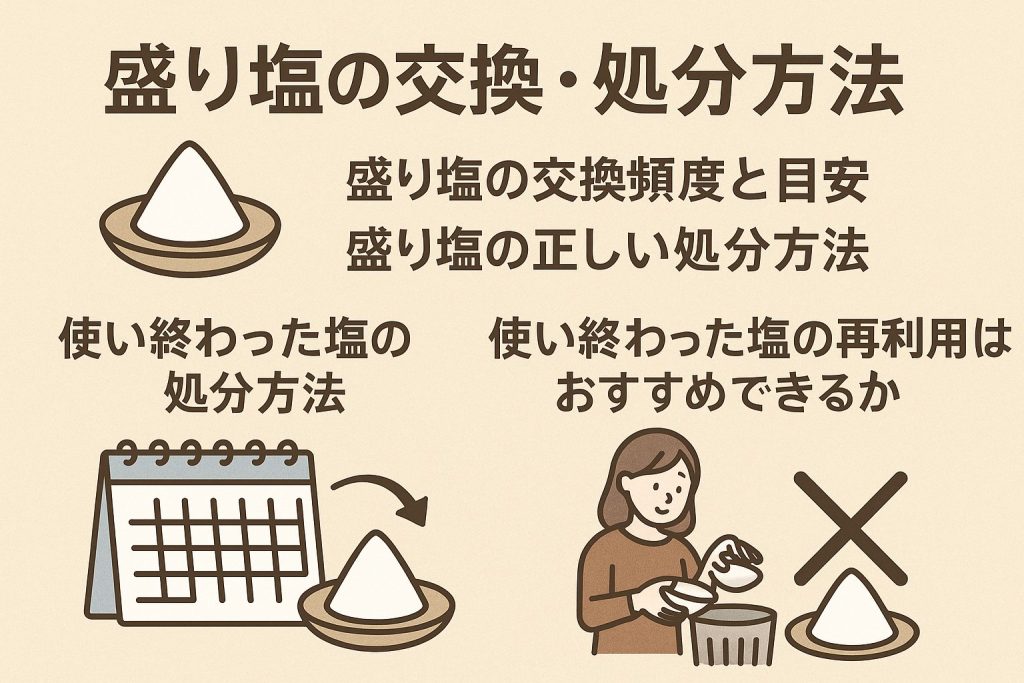

盛り塩の交換・処分方法

盛り塩を始めたら、必ずセットで考えなければならないのが「交換」と「処分」です。

盛り塩は、悪い気を吸い取ってくれるお守りのような存在ですが、その効果は永遠ではありません。

悪い気を吸い込んだ塩をいつまでも放置しておくことは、ゴミを部屋に溜め込んでいるのと同じで、かえって運気を下げてしまいます。

だからこそ、正しい知識を持って、適切なタイミングで交換し、感謝の気持ちを込めて処分することが非常に重要なのです。

この章では、盛り塩の交換頻度の目安から、いくつかの正しい処分方法、そして多くの人が疑問に思う「使い終わった塩の再利用」について、詳しく解説していきます。

このプロセスを丁寧に行うことで、盛り塩のサイクルが完成し、常に清らかなエネルギーを家に保つことができるようになります。

盛り塩の交換頻度と目安

盛り塩の交換頻度については、決まったルールがあるわけではありませんが、一般的に推奨されている目安があります。

最もポピュラーなのは、「月に2回」交換する方法です。

多くの神社で毎月1日と15日にお供え物を新しくするように、この日に合わせて交換すると忘れにくく、生活のリズムにも取り入れやすいでしょう。

また、「週に1回」決まった曜日に交換するという方法も、常に新鮮な状態を保てるためおすすめです。

ただし、これらはあくまで基本的な目安です。

家の状況や感覚に応じて、柔軟に対応することが大切です。

例えば、来客が非常に多かった後や、家族間で口論があった後、何か嫌なことがあったと感じた時などは、悪い気をたくさん吸っている可能性が高いです。

そんな時は、次の交換日を待たずに、すぐに新しい塩に取り替えることをおすすめします。

また、塩の状態を目で見て判断することも重要です。

塩がホコリをかぶっている、湿気で固まっている、形が崩れている、なんとなく色がくすんで見えるといった変化は、塩が役目を終えたサインです。

自分の家の気の流れを感じ取り、塩の状態を観察しながら、最適な交換タイミングを見つけていきましょう。

盛り塩の正しい処分方法

使い終わった盛り塩は、悪い気をたくさん吸い込んでいます。

そのため、処分する際は、感謝の気持ちを込めて、適切な方法で行う必要があります。

いくつか方法がありますので、ご自身の住環境に合わせて最適なものを選んでください。

どの方法を選ぶにしても、心の中で「お役目ご苦労様でした」「清めてくれてありがとう」と感謝を伝えることが大切です。

水に流して処分する方法

最も一般的で、おすすめされている処分方法が「水に流す」ことです。

塩は水に溶けることで、吸い込んだ悪い気を解放し、浄化されると考えられています。

具体的には、キッチンのシンクや洗面所の流しに塩を流し、水道水で完全に溶かしきるまで流します。

この時、ただ流すだけでなく、感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。

排水溝の詰まりが気になる場合は、一度ボウルなどの容器で塩を完全に溶かしてから流すと安心です。

この方法は、手軽で浄化の意味合いも強いため、多くの方にとって実践しやすいでしょう。

ただし、屋外の側溝や川に直接捨てるのは、環境への影響も考えられるため、避けた方が賢明です。

自宅の水道設備を利用して、清らかに自然へ還してあげるイメージで行いましょう。

土に還して処分する方法

ご自宅にお庭やプランターがある場合は、「土に還す」という方法も良いでしょう。

大地には強力な浄化作用があるため、悪い気を吸った塩を土に埋めることで、自然の力によって清めてもらうという考え方です。

この方法を行う際は、人やペットが踏まないような、庭の隅や木の根元などを選びましょう。

塩分が植物の生育に影響を与える可能性があるため、大切な草花の近くは避けるのが無難です。

少量であれば大きな影響はありませんが、念のため注意してください。

公園や他人の土地など、自分の管理地ではない場所に捨てるのはマナー違反ですので、絶対にやめましょう。

あくまでも、ご自身の敷地内で行うことが前提となります。

自然のサイクルに還すという、とても丁寧な処分方法です。

可燃ごみとして処分する際の注意点

アパートやマンションにお住まいで、水に流すことや土に還すことに抵抗がある場合は、「可燃ごみとして処分する」方法もあります。

ただし、そのままゴミ箱に捨てるのは避けましょう。

悪い気を吸った塩を、他のごみと一緒に無造作に捨てるのは敬意を欠く行為です。

まず、白い紙やティッシュペーパー、キッチンペーパーなどに塩を包みます。

そして、他のごみとは分けて、できれば袋を二重にするなどして、直接触れないようにします。

捨てる際には、他の処分方法と同様に、必ず感謝の気持ちを伝えてからゴミ袋の口を縛りましょう。

この一手間を加えるだけで、単なる「ごみ」ではなく、役目を終えたお清めの道具を「供養する」という意味合いが生まれます。

最も手軽な方法ですが、気持ちを込めて丁寧に行うことが大切です。

使い終わった塩の再利用はおすすめできるか

使い終わった盛り塩を、料理に使ったり、お風呂に入れたりして再利用できないかと考える方もいるかもしれません。

しかし、これは絶対に避けるべきです。

繰り返しになりますが、役目を終えた盛り塩は、家の中の悪い気や邪気をたくさん吸い込んでいます。

それを体内に取り込んだり、直接肌に触れさせたりすることは、吸い込んだ悪いエネルギーを自分自身に吸収させてしまうことになりかねません。

それでは、せっかく盛り塩で浄化した意味がなくなってしまいます。

もったいないと感じる気持ちも分かりますが、盛り塩に使う塩は、あくまで空間を清めるための「道具」であり、その役目を終えたら感謝して手放すものだと考えましょう。

食用の塩とは完全に区別し、浄化のために使った塩は、必ず適切な方法で処分するようにしてください。

これは、盛り塩を行う上で最も重要なルールのひとつです。

役目を終えた盛り塩は、感謝を込めて水に流すのが一般的で、悪い気を吸っているので再利用は絶対に避けるべきなのですね。

清めの塩500g+固め器+八角皿2枚入り

今日から始める、幸運を呼び込む玄関習慣。

届いたその日から本格的な盛り塩が始められる、便利な厄除け・開運セット。

八角の力で全方位から良い運気を引き寄せましょう。

盛り塩の形と道具: 選び方ガイド

盛り塩を始めようと思った時、どんな塩を使えばいいのか、どんなお皿に乗せればいいのか、そしてあのきれいな円錐形はどうやって作るのか、といった道具に関する疑問が湧いてくるかもしれません。

実は、盛り塩の形や使う道具にもそれぞれ意味があり、選び方ひとつで効果や気分も変わってきます。

しかし、難しく考える必要はありません。

大切なのは、基本を押さえつつ、自分自身が心地よいと感じるスタイルを見つけることです。

この章では、代表的な盛り塩の形が持つ意味から、塩や道具の選び方、さらには100円ショップなどで手軽に揃えられるおすすめアイテムまで、分かりやすくガイドします。

これから盛り塩を始める方はもちろん、すでに実践している方も、自分のスタイルを見直すきっかけになるはずです。

清めの塩500g+固め器+八角皿2枚入り

今日から始める、幸運を呼び込む玄関習慣。

届いたその日から本格的な盛り塩が始められる、便利な厄除け・開運セット。

八角の力で全方位から良い運気を引き寄せましょう。

円錐型・八角錐型・平らな形の意味

盛り塩の形には、それぞれに意味が込められています。

自分の願いや目的に合わせて形を選ぶことで、より効果を高めることができるでしょう。

円錐型の意味とメリット

最も一般的で、よく見かけるのが「円錐型」です。

この尖った形は、天に向かって伸びるアンテナのような役割を果たすとされています。

天からの良いエネルギーや神聖な力を受け取りやすくし、同時に先端から悪い気を放出する力があるとも言われています。

バランスが良く、浄化、厄除け、開運など、オールマイティな効果が期待できる形です。

何から始めたら良いか分からないという方は、まずこの円錐型から試してみるのが良いでしょう。

手でも作りやすく、盛り塩器を使えば誰でもきれいな形に仕上げられるのがメリットです。

シンプルながらもパワフルな、盛り塩の基本形と言えます。

八角錐型の活用法

風水において「八角形」は、非常に縁起の良い形とされています。

これは、森羅万象、宇宙のすべての方向を表す「八方位」を意味し、八方位すべてから良い運気を引き寄せ、幸運を呼び込む力があると考えられています。

そのため、八角錐の盛り塩は、特に開運効果を高めたい場合におすすめです。

金運、仕事運、恋愛運など、あらゆる運気を満遍なくアップさせたい時に使うと良いでしょう。

また、その美しい形は見た目にも安定感があり、インテリアとしても素敵です。

専用の八角錐が作れる盛り塩器も市販されているので、より強力な開運を願う方は、ぜひ試してみてください。

平らな盛り塩の用途と効果

円錐形や八角錐形だけでなく、「平らな形」の盛り塩もあります。

これは「敷き塩」とも呼ばれ、特定の空間全体を強力に浄化したい時に用いられます。

例えば、引っ越したばかりの家の玄関や、なんとなく空気が重いと感じる部屋の四隅に、お皿に平らに盛った塩を置くことで、広範囲の邪気を吸い取ってくれる効果が期待できます。

また、地鎮祭などで土地を清める際に塩をまくように、場のエネルギーをリセットする力が強いとされています。

一時的に集中して浄化を行いたい場合や、盛り塩の形を作るのが苦手な方にも取り入れやすい方法です。

普段は円錐形で行い、定期的な大掃除のタイミングで平らな盛り塩を数日間置く、といった使い分けも効果的です。

使用する塩の種類と選び方

盛り塩の効果を左右する最も重要な要素が「塩」そのものです。

どんな塩でも良いというわけではありません。

盛り塩に使うべきなのは、化学的に精製された食卓塩ではなく、「天然の粗塩」です。

天然の粗塩は、海水から水分を蒸発させて作られており、マグネシウムやカルシウムといった海のミネラルを豊富に含んでいます。

このミネラルこそが、大自然のエネルギーの源であり、強力な浄化パワーを発揮すると考えられています。

スーパーマーケットの塩売り場に行けば、「粗塩」「天然塩」といった表記のある商品が見つかるはずです。

産地は特に問いませんが、日本の海水から作られたものが、日本の土地や家屋とは相性が良いとされています。

価格も手頃なものが多いので、ぜひ専用の塩を用意してください。

神具店などで販売されている「清め塩」は、さらに祈祷が施されている場合もあり、より高い効果を期待する方にはおすすめです。

盛り塩器や道具のおすすめ

盛り塩を美しく、そして手軽に作るために便利なのが「盛り塩器(塩固め器)」です。

これを使えば、誰でも簡単に均一な形の盛り塩を作ることができます。

材質は陶器や木製など様々ですが、扱いやすいのは陶器製でしょう。

形も円錐型や八角錐型などがありますので、好みに合わせて選びましょう。

また、盛り塩を乗せる「お皿」は、基本的に無地の白い陶器製がおすすめです。

白は浄化の色であり、神聖な儀式にふさわしいとされています。

大きさは直径5〜8cm程度の小皿が使いやすいです。

最近では、これら盛り塩器とお皿がセットになった「盛り塩セット」も人気です。

デザイン性の高いものも多く、インテリアに合わせて選ぶ楽しみもあります。

実は、これらの道具は100円ショップでも手軽に揃えることが可能です。

「セリア」や「ダイソー」などでは、専用の盛り塩固め器や、ちょうど良いサイズの白い小皿が見つかります。

まずは手軽に始めてみたいという方は、100円ショップのアイテムから試してみるのも賢い選択です。

自分に合った盛り塩のスタイルを見つけるコツ

盛り塩には基本的なルールやおすすめの道具がありますが、最も大切なのは「継続すること」です。

そのためには、自分自身が無理なく、心地よく続けられるスタイルを見つけることが重要になります。

例えば、完璧な形にこだわりすぎて、盛り塩を作ることがストレスになってしまっては本末転倒です。

最初は形が少し崩れても気にせず、心を込めて作ることを優先しましょう。

また、インテリアに合わないと感じるなら、無理に白いお皿にこだわる必要はありません。

ガラス製や、淡い色の陶器など、ご自身の部屋の雰囲気に合う、お気に入りの小皿を使っても大丈夫です。

大切なのは、盛り塩に対して敬意を払い、清らかな気持ちで向き合うことです。

交換のタイミングも、1日・15日に固定するのが難しいなら、「毎週月曜日の朝」など、自分の生活リズムに合ったルールを決めると長続きします。

基本を押さえた上で、少しだけ自分流のアレンジを加えてみる。

そうすることで、盛り塩は義務ではなく、日々の暮らしを豊かにする楽しい習慣へと変わっていくはずです。

盛り塩は願い事に合わせた形を選び、天然の粗塩と白いお皿を使うのが基本ですが、何より大切なのは自分が心地よく続けられるスタイルを見つけることなのですね。

清めの塩500g+固め器+八角皿2枚入り

今日から始める、幸運を呼び込む玄関習慣。

届いたその日から本格的な盛り塩が始められる、便利な厄除け・開運セット。

八角の力で全方位から良い運気を引き寄せましょう。

盛り塩の効果を最大限にするコツ

正しい手順で盛り塩を作り、適切な場所に置く。

これだけでも十分に浄化の効果は期待できますが、せっかくならその効果を最大限まで高めたいと思いませんか。

盛り塩の効果は、ほんの少しの工夫と意識をプラスするだけで、驚くほど変わってきます。

それは、特別な道具や難しい知識を必要とするものではありません。

配置の基本ルールを理解したり、盛り塩に気持ちを込めたりと、誰にでもできる簡単なコツばかりです。

この章では、盛り塩のパワーを最大限に引き出すための、ワンランク上のテクニックをご紹介します。

これらのコツを実践することで、あなたの家のエネルギーはさらに浄化され、より多くの幸運を呼び込むことができるようになるでしょう。

日々の盛り塩習慣を、さらに効果的なものへと進化させていきましょう。

角に置く理由と配置の基本ルール

盛り塩の置き場所として「部屋の角(隅)」が推奨されるのには、風水的な明確な理由があります。

部屋の中を流れる「気」は、通常、壁に沿ってスムーズに循環していますが、部屋の角の部分ではその流れが滞りやすいと考えられています。

つまり、角はホコリがたまりやすいのと同じように、悪い気やよどんだエネルギーが溜まりやすい場所なのです。

この気の溜まり場に盛り塩を置くことで、よどんだエネルギーを効率的に吸収・浄化し、部屋全体の気の流れをスムーズにすることができます。

これが、角に置く最大の理由です。

配置の基本ルールとしては、まず気の入り口である玄関の両脇、そして家族が集まるリビングの四隅に置くことが挙げられます。

これにより、家全体に結界を張るような効果が生まれ、強力な浄化作用が期待できます。

また、盛り塩は一対(二つ)で置くと、陰陽のバランスが整い、より効果が高まるとされています。

玄関の両脇や、部屋の対角線上に置くなど、シンメトリーを意識した配置を心がけると良いでしょう。

もちろん、スペースの都合で一つしか置けない場合でも効果はありますので、ご安心ください。

意識や気持ちを込めることの重要性

盛り塩は、単なる「塩の塊」ではありません。

それを作る人の意識や気持ちが加わることで、初めて強力な浄化アイテムとなります。

これはスピリチュアルな話に聞こえるかもしれませんが、非常に重要なポイントです。

例えば、面倒だなと思いながら適当に作った盛り塩と、「この場所が清められますように」「家族が幸せでありますように」と心から願いながら丁寧に作った盛り塩とでは、宿るエネルギーが全く異なってきます。

盛り塩を作る時、そして設置する時には、ぜひポジティブな気持ちを込めてみてください。

具体的には、塩を触りながら「ありがとう」と感謝の言葉を心で唱えたり、置く場所にそっと手を合わせたりするだけでも構いません。

このような行為は、あなたの潜在意識に働きかけ、「この場所は安全で清らかだ」という安心感を生み出します。

そのポジティブな意識が、空間のエネルギーにも良い影響を与え、盛り塩の浄化パワーを増幅させてくれるのです。

物理的に塩を置くという行為に、あなたの清らかな「想」を乗せること。

これが、効果を最大限に引き出すための、何よりの秘訣と言えるでしょう。

季節や天候に合わせた盛り塩の使い方

一年を通して同じように盛り塩を行うのも良いですが、季節や天候の変化に合わせて使い方を工夫することで、よりきめ細やかな浄化が可能になります。

特に意識したいのが「湿気」です。

塩は湿気を吸いやすい性質があるため、雨が続く梅雨の時期や、台風が多い季節は、通常よりも早く湿って溶けてしまうことがあります。

このような時期は、盛り塩の交換頻度を少し高めてみましょう。

例えば、普段は月に2回の交換なら、週に1回にするなど、こまめに取り替えることで、常に最高の浄化状態を保つことができます。

また、季節の変わり目は、気の流れも大きく変化し、体調や気分が不安定になりがちです。

春分、夏至、秋分、冬至といった季節の節目に、家中の盛り塩をすべて新しくする「大浄化」を行うのもおすすめです。

古い気をリセットし、新しい季節の良いエネルギーをスムーズに呼び込むことができます。

このように、自然のリズムに寄り添い、盛り塩のメンテナンスを調整することで、一年中快適で運気の良い住環境を維持することができるのです。

インテリアとの調和で運気を高める

盛り塩を実践する上で、意外と見落としがちなのが「見た目」との調和です。

せっかく盛り塩を置いても、その場所だけが浮いて見えたり、生活感が出すぎてしまったりすると、見るたびに気分が少し下がってしまうかもしれません。

運気を高めるためには、自分自身が心地よいと感じる空間を作ることが大前提です。

ぜひ、盛り塩をインテリアの一部として、おしゃれに楽しむ工夫を取り入れてみてください。

例えば、盛り塩を乗せるお皿を、部屋のテイストに合ったデザインのものに変えてみるのも一つの手です。

シンプルなガラスの小皿や、北欧風のモダンな豆皿、和室なら渋い焼き物の器など、選択肢は無限にあります。

また、盛り塩の周りに小さな水晶や、季節の花を少し飾るだけでも、その空間は一気に華やかで神聖な雰囲気になります。

大切なのは、盛り塩を「置かなければならないもの」ではなく、「置きたいもの」に変えていく意識です。

空間が美しく整っていると、自然と心も整い、良い運気が集まりやすくなります。

盛り塩を通じて、お部屋の浄化とインテリアコーディネートを同時に楽しんでみてはいかがでしょうか。

盛り塩は気の滞りやすい角に置き、願いを込めて行うことで効果が高まり、インテリアと調和させることでさらに運気アップが期待できるのですね。

清めの塩500g+固め器+八角皿2枚入り

今日から始める、幸運を呼び込む玄関習慣。

届いたその日から本格的な盛り塩が始められる、便利な厄除け・開運セット。

八角の力で全方位から良い運気を引き寄せましょう。

よくある質問:盛り塩の疑問に回答

盛り塩を始めようと思った時や、続けていく中で、さまざまな疑問が浮かんでくることでしょう。

「このやり方で本当に合っているのかな?」「こんな時はどうすればいいんだろう?」といった不安は、誰にでもあるものです。

ここでは、多くの方が抱きがちな盛り塩に関するよくある質問をピックアップし、敏腕SEOライターである私が、一つひとつ分かりやすくお答えしていきます。

ペットや小さなお子さんがいるご家庭での注意点や、長期間家を空ける際の対応など、実践的な内容ばかりです。

このQ&Aを読めば、あなたの疑問や不安が解消され、さらに安心して盛り塩を続けていくことができるようになるはずです。

さあ、スッキリ解決していきましょう。

盛り塩は食べても大丈夫?

この質問は非常に多く寄せられますが、答えは明確に「NO」です。

盛り塩に使用している塩は、たとえ未使用のものであっても、食用として販売されているわけではありません。

衛生管理の基準が異なるため、口にすることは絶対に避けてください。

ましてや、一度盛り塩として使用した塩は、空間の悪い気やホコリ、湿気などをたくさん吸い込んでいます。

これを食べることは、吸い込んだネガティブなエネルギーを体内に取り込むことになり、健康面でも運気面でも非常に危険です。

盛り塩に使う塩は、あくまで「空間の浄化のための道具」と割り切り、食用の塩とはっきりと区別して管理しましょう。

万が一、小さなお子さんやペットが誤って口にしてしまうことがないよう、置き場所にも十分な配慮が必要です。

ペットや子供がいる場合の対策は?

ペットや小さなお子さんがいるご家庭で盛り塩を行う場合、最も注意すべきは「誤飲」です。

好奇心旺盛な子供やペットは、床に置いてある塩を舐めたり、食べてしまったりする可能性があります。

塩分の過剰摂取は健康に害を及ぼす恐れがあるため、対策は必須です。

最も簡単な対策は、「手の届かない高い場所に置く」ことです。

玄関であれば靴箱の上、リビングであれば棚の上やカウンターなど、安全な高さを確保できる場所に設置しましょう。

床に直接置きたい場合は、蓋付きの容器に入れるという方法もあります。

完全に密閉するのではなく、通気性のある蓋(例えば、小さな穴が開いているものなど)がついた陶器の入れ物などを活用すると、浄化効果を保ちながら安全性を高めることができます。

家族みんなが安心して暮らせる環境を第一に考え、工夫して盛り塩を取り入れてください。

旅行などで長期間家を空ける時の盛り塩はどうする?

旅行や出張などで数日以上家を空ける場合、盛り塩をどうすれば良いか悩む方もいるでしょう。

基本的には、「出発する前に新しいものに交換し、そのまま置いておく」のがおすすめです。

留守中の家は、人の動きがなくなり、気がよどみやすくなります。

新しい盛り塩を置いておくことで、あなたがいない間も家を守り、空間を清浄に保ってくれるお守りのような役割を果たしてくれます。

帰宅した際には、留守中の悪い気を吸ってくれている可能性があるので、荷物を解いたらまず一番に、その盛り塩を感謝の気持ちと共に処分し、新しいものと交換しましょう。

もし、長期間放置することにどうしても抵抗がある場合は、出発前に一度すべての盛り塩を片付けて(処分して)から出かけるという選択肢もあります。

帰宅後に、改めて家全体を掃除し、新鮮な気持ちで新しい盛り塩を設置してください。

盛り塩と相性の良い香りやアイテムは?

盛り塩だけでも十分な浄化効果がありますが、他のアイテムと組み合わせることで、さらに空間を心地よく、パワフルにすることができます。

特に相性が良いのが「香り」です。

お香やアロマオイルは、それ自体に浄化作用やリラックス効果があります。

例えば、浄化作用が高いとされる「セージ」や「フランキンセンス」のお香を焚いたり、ラベンダーや柑橘系のアロマをディフューザーで香らせたりすることで、盛り塩との相乗効果が期待できます。

また、「水晶(クリスタル)」も非常に相性の良いアイテムです。

水晶は強力な浄化とエネルギー増幅の力を持つとされています。

盛り塩のお皿の横に小さな水晶のポイントやクラスターを置くことで、盛り塩の浄化パワーをさらに高め、空間全体にクリーンなエネルギーを広げてくれるでしょう。

お気に入りの香りやアイテムを取り入れて、あなただけの特別な浄化空間を演出してみてください。

盛り塩は食用ではなく、ペットや子供の誤飲には注意が必要で、香りや水晶といったアイテムと組み合わせることでさらに効果を高めることができるのですね。

清めの塩500g+固め器+八角皿2枚入り

今日から始める、幸運を呼び込む玄関習慣。

届いたその日から本格的な盛り塩が始められる、便利な厄除け・開運セット。

八角の力で全方位から良い運気を引き寄せましょう。

まとめ

この記事では、盛り塩が持つ「すごい効果」の理由から、初心者でも簡単にできる正しいやり方、効果的な置き場所、そして適切な処分方法まで、網羅的に解説してきました。

盛り塩は、単なるおまじないではなく、空間の気を浄化し、良い運気を呼び込むための古くからの知恵です。

大切なのは、心を込めて丁寧に行い、それを習慣として継続していくこと。

最初は難しく感じるかもしれませんが、基本さえ押さえれば、誰でも今日から始めることができます。

まずは家の顔である玄関に、この記事で学んだ通りに盛り塩を置いてみてください。

空間の空気が澄んでいくような、清々しい感覚を味わえるかもしれません。

盛り塩という小さな習慣が、あなたの毎日をより明るく、前向きなものに変えるきっかけとなることを心から願っています。

コメント